مسيحٌ أزرق مخطط بالأبيض

20 تشرين الأول 2023

لأن هذه معركة تبريراتٍ ومواقف، يكثر فيها نشاط تجّار المواقف والفئات الطفيلية من المثقفين أتباع الملالي والعسكر، ورجال المنابر الدينية من حفاري مناجم الدموع.. عن مسيحٍ أزرقَ مخططٍ بالأبيض

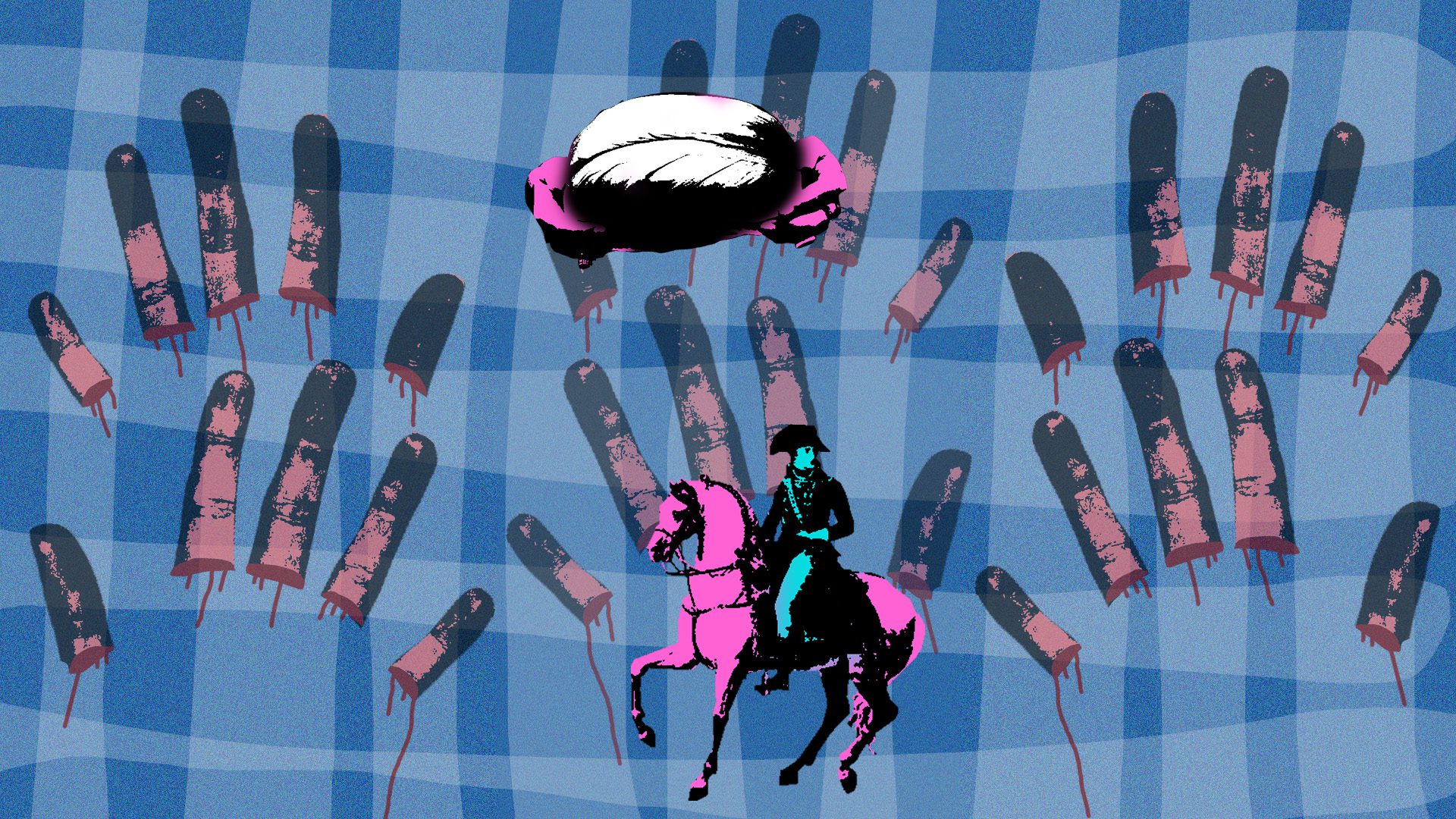

كان الملك البلجيكي الأبيض ليوبوند الثاني محبّاً لقصص بلزاك عن الفقراء والمعذبين ولعله قد فرغ للتوّ من قراءة قصة فرنسية رحيمة عن المظلومين، وصفق الكتاب غاضباً من وحشية العالم!، حينما، وفي اللحظة نفسها، كان حرسه الخاص قد فرغ من تقطيع أصابع طفلة إفريقية وإعدامها؛ لأن والدها العبد الأسود تقاعس قليلاً عن العمل الشاق في حصاد القطن.

بلزاك نفسه، رائد الواقعية، كان محباً للإمبراطوريات والملوك، لكن قصصه تشذ عنه، لدرجة أن ماركس كان لا يخفي تأثره بقصصه خلال مراجعته لكتاب رأس المال، وأراد أن يكون بلزاك الاقتصاد.

في بدايات القرن الثامن عشر؛ اخترع أطباء البحرية الأمريكية مرضاً اسمه «العبدومانيا»، وصنفوه على أنه داء خطير يسري بين العبيد، ومن أعراضه أن العبد تراوده فكرة الهروب!، كانت الحرية يومها مرضاً نفسياً.

حدث ذلك قبل أن يؤمن الرأي العام برمته أن هروب العبيد ظاهرة عديمة المروءة، لأنهم يساهمون بانتشار مرض الجدري.

بين ولايتي ميزوري وجورجيا، هناك درب يُعرف بطريق الدموع. سموه كذلك لأن جحافل من الهنود الحمر مقيدين بالسلاسل تم نقلهم من أراضيهم الأصلية إلى ولايات الجنوب بغية تعليمهم «التمدن والتحضر والإنسانية» إبان صدور قانون إلغاء الهنود سيئ الصيت، وسمي بذلك الاسم، وصفاً لعمليات السلخ والجزر والتقطيع التي مورست عليهم وهم ماشون، خدمة للإنسانية.

قبل عامين مَررتُ بالسيّارة في جزء من ذلك الدرب، كان الثلج قد مسح تلك الصحراء الهائلة ببياضه القاتم، كدت أسمع أصوات الهنود المعذبين.. قبل أن تختطف بصري سارية عالية، قطعت عليّ خلوة الهنود وأضحكتني، إذ أنّ في أعلاها يافطة مكتوبا عليها: لن ننسى أحداث 11 سبتمبر!

في جانب آخر من العالم، وفي الحقبة ذاتها تقريباً، كان هناك كاتب يسمي نفسه الرحالة كاف «ك»، ينشر مقالات باسم مستعار في جريدة المؤيد المصرية اسمه الحقيقي عبد الرحمن الكواكبي، صاحب طبائع الاستبداد، قد ضحى بثروته من أجل أن يشتري حرية عبد واحد!

كان الصليب، وهو ما ينبغي أن يكون علامةً على الخلاص البشري وتحمل الاضطهاد، يُرفع بألوان شتى خلال اقتحام المحتلين لبلاد السكان الأصليين، أسوَد وأحمر وحديدي وخشبي، كل صليب له وظيفة وهوية، ويُروى عن الهنود الحمر في الجزء المحتل من أمريكا من قبل الإسبان؛ أنّهم كانوا وبحسن نية يرفعون صلباناً من القصب، كتحية للضيوف المتحضرين، يقلدونهم، حتى أنهم بالغوا ذات يوم وصنعوا آلاف الصلبان على أكواخهم، مجاملةً للضيف المحتل وليس تقليداً لطباعه، وظناً منهم أن الإسبان يمارسون عاداتهم الدينية احتراماً للأرض.

كان القرآن واحترام الإسلام، هو الصليب الذي رفعه بونابرت في الشرق.

هناك تراث ضخم من مرويات وشواهد شرور الاستعمار وقيمه الأخلاقية السكند هاند، وهي أمور صرنا نعيدها ونرددها كأننا سمعنا بها لأول مرّة، كأننا على اختلاف أجيالنا وأعمارنا، لم نشاهد بعيوننا المجردة فظائع الاحتلال الأمريكي ودول التحالف، حفلات التعذيب ومداهمات بيوت العوائل وحريمها الآمن، ترويع وخطف واغتصاب، كأننا احتجنا لرؤية مجازر الصهاينة بالعرب حتى نتذكر ونصيغ هذه العبارة اللوذعية: الغرب منافق ومزدوج المعايير!. حينما تتذكَر ذلك فجأة، فأنت هنا لا تعاني من فقدان الذاكرة، بالأحرى، لعلك تعاني من تعدد الذاكرة، لديك أكثر من ذاكرة تعيش كلها في قفص واحد، تقتات على نهش بعضها لبعضها.

لعل الفارق بين أحداث غزّة اليوم وبين أحداث الاستعمار هو اختلاف تقنية التبرير، لن يقول أحد إن أطفال فلسطين يعانون من داء الفلسطونيومانيا، بل سيحرص جيداً على اختراع تقنية لا سبيل إلى تكذيبها، وهي أن لا يقول شيئاً!، يقطع مجرى الحقيقة عن جمهوره والرأي العام، وبالأخص الأمريكي، ذلك المارد الاحتجاجي الذي يعرف نشطاء اليمين المتطرف من الصهاينة بأن قيامة مثل قيامة السود في تظاهرات حياة السود مهمة؛ ستصبح كفيلة بقلب رأس المجن وتغيير خريطة الصراع والغلبة للمظلومين من العرب، فكان لزاماً تضليلهم وملاعبتهم بالميديا وصورها النمطية عن العربي البربري الإرهابي.

ولأن هذه معركة تبريرات ومواقف، يكثر فيها نشاط تجّار المواقف والفئات الطفيلية من المثقفين أتباع الملالي والعسكر، ورجال المنابر الدينية من حفاري مناجم الدموع، ولم يجد أنصار ئلسيد القائد فرصة ذهبية غير هذه لنفخ الهواء في عمامته الميتة أخلاقياً، شنّوا هجوماً طفولياًَ على الأخلاق وصارت حقوق الإنسان، فجأة، اختراعاً غربياً، ولم يطل التشنيع، القيم الإنسانية فحسب، بل نالوا من كل من يعيش في قارات أوروبا وأمريكا، تلميحاً أو تصريحاً بالخيانة والقتل الرمزي.

هناك جرح أخلاقي عند شريحة من المؤثرين الذين تحالفوا مع المليشيات، ينزف دورياً وحسب حرارة الجو، هذا الجرح يحتاج إلى ما هو أبعد من التحلي بأخلاق الاحتجاج لكي يبرؤون منه، يحتاج إلى نسف فكرة الأخلاق كلياً، حتى يستدلون بذلك على صحة موقفهم وموقف الكهنوت المليشياوي، ويتطلب إرجاع أصل الأخلاق وحقوق الإنسان إلى مرجعيات غربية، حتى يسهل في ما بعد القضاء على ما تبقى من أصوات تداعي بحقوق البشر وحريّاتهم الشخصية، وبذلك، يعبثون بمفهوم لم يترك فلاسفة التنوير والتمدن؛ شرقييهم قبل غربيهم مجالاً فيه إلى التلاعب، وهو أن الأخلاق عقد اجتماعي، وهي مثل الماء، حتى لو اخترعناه وصنعناه محلياً، لن يصبح من قيم محلتنا ولا من قيم الغرب!، ليس معقولاً أن نطلق على ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين: ذرّات غربية مستوردة! يمكنك أن تستورد الماء المعبأ فعلاً، لكن فكرة الماء لا يمكن أن تستوردها، الجسم البشري «هنا»، يتعامل مع الماء مثلما يتعامل معه الجسم «هناك».

خلال حقبة المستعمرات الإسبانية؛ كان العالم الشيعي مهدي النراقي يكتب كتابه جامع السعادات، وفيه يُسمي الأخلاق سعادات، فكل فضيلة هي سعادة، الرحمة والعدل وكتم الغضب والشجاعة وإغاثة الملهوف والرأفة والشهامة هذه سعادات، ويعيدها إلى آرسطو وأفلاطون، بل يؤصل لذلك الخط الرابط بين أرسطو أعظم أساتيذ «الغرب» وعلي بن أبي طالب، وفي مسألة الأخلاق السبعية الرجوليّة يستفيد من الفلسفة الرواقية الغربية، من أبقراط وزينون، ولم يدر بخلده أن هذه المزاوجات النبيلة بين الحضارات ستزعج قومه بعد قرنين من الزمان!.

الصليب، الأصلي، الذي صلب عليه المسيح الجليلي وابن فلسطين، يصعب تحديد لونه تاريخياً، لكن رفعه واحتلال البلدان وقتل الشعوب باسمه، يشبه استعمال حقوق الإنسان بمعيار مزدوج لإبادة الشعوب، رغم ذلك، ليس من الحكمة اتهام الصليب نفسه، الذي يمكن أن يرفعه كل طرف ويلوّنه حسب هويته، كي لا نصبح مثل الذي يطلق النار على قدميه لأن أظافرها طويلة.

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

كان الملك البلجيكي الأبيض ليوبوند الثاني محبّاً لقصص بلزاك عن الفقراء والمعذبين ولعله قد فرغ للتوّ من قراءة قصة فرنسية رحيمة عن المظلومين، وصفق الكتاب غاضباً من وحشية العالم!، حينما، وفي اللحظة نفسها، كان حرسه الخاص قد فرغ من تقطيع أصابع طفلة إفريقية وإعدامها؛ لأن والدها العبد الأسود تقاعس قليلاً عن العمل الشاق في حصاد القطن.

بلزاك نفسه، رائد الواقعية، كان محباً للإمبراطوريات والملوك، لكن قصصه تشذ عنه، لدرجة أن ماركس كان لا يخفي تأثره بقصصه خلال مراجعته لكتاب رأس المال، وأراد أن يكون بلزاك الاقتصاد.

في بدايات القرن الثامن عشر؛ اخترع أطباء البحرية الأمريكية مرضاً اسمه «العبدومانيا»، وصنفوه على أنه داء خطير يسري بين العبيد، ومن أعراضه أن العبد تراوده فكرة الهروب!، كانت الحرية يومها مرضاً نفسياً.

حدث ذلك قبل أن يؤمن الرأي العام برمته أن هروب العبيد ظاهرة عديمة المروءة، لأنهم يساهمون بانتشار مرض الجدري.

بين ولايتي ميزوري وجورجيا، هناك درب يُعرف بطريق الدموع. سموه كذلك لأن جحافل من الهنود الحمر مقيدين بالسلاسل تم نقلهم من أراضيهم الأصلية إلى ولايات الجنوب بغية تعليمهم «التمدن والتحضر والإنسانية» إبان صدور قانون إلغاء الهنود سيئ الصيت، وسمي بذلك الاسم، وصفاً لعمليات السلخ والجزر والتقطيع التي مورست عليهم وهم ماشون، خدمة للإنسانية.

قبل عامين مَررتُ بالسيّارة في جزء من ذلك الدرب، كان الثلج قد مسح تلك الصحراء الهائلة ببياضه القاتم، كدت أسمع أصوات الهنود المعذبين.. قبل أن تختطف بصري سارية عالية، قطعت عليّ خلوة الهنود وأضحكتني، إذ أنّ في أعلاها يافطة مكتوبا عليها: لن ننسى أحداث 11 سبتمبر!

في جانب آخر من العالم، وفي الحقبة ذاتها تقريباً، كان هناك كاتب يسمي نفسه الرحالة كاف «ك»، ينشر مقالات باسم مستعار في جريدة المؤيد المصرية اسمه الحقيقي عبد الرحمن الكواكبي، صاحب طبائع الاستبداد، قد ضحى بثروته من أجل أن يشتري حرية عبد واحد!

كان الصليب، وهو ما ينبغي أن يكون علامةً على الخلاص البشري وتحمل الاضطهاد، يُرفع بألوان شتى خلال اقتحام المحتلين لبلاد السكان الأصليين، أسوَد وأحمر وحديدي وخشبي، كل صليب له وظيفة وهوية، ويُروى عن الهنود الحمر في الجزء المحتل من أمريكا من قبل الإسبان؛ أنّهم كانوا وبحسن نية يرفعون صلباناً من القصب، كتحية للضيوف المتحضرين، يقلدونهم، حتى أنهم بالغوا ذات يوم وصنعوا آلاف الصلبان على أكواخهم، مجاملةً للضيف المحتل وليس تقليداً لطباعه، وظناً منهم أن الإسبان يمارسون عاداتهم الدينية احتراماً للأرض.

كان القرآن واحترام الإسلام، هو الصليب الذي رفعه بونابرت في الشرق.

هناك تراث ضخم من مرويات وشواهد شرور الاستعمار وقيمه الأخلاقية السكند هاند، وهي أمور صرنا نعيدها ونرددها كأننا سمعنا بها لأول مرّة، كأننا على اختلاف أجيالنا وأعمارنا، لم نشاهد بعيوننا المجردة فظائع الاحتلال الأمريكي ودول التحالف، حفلات التعذيب ومداهمات بيوت العوائل وحريمها الآمن، ترويع وخطف واغتصاب، كأننا احتجنا لرؤية مجازر الصهاينة بالعرب حتى نتذكر ونصيغ هذه العبارة اللوذعية: الغرب منافق ومزدوج المعايير!. حينما تتذكَر ذلك فجأة، فأنت هنا لا تعاني من فقدان الذاكرة، بالأحرى، لعلك تعاني من تعدد الذاكرة، لديك أكثر من ذاكرة تعيش كلها في قفص واحد، تقتات على نهش بعضها لبعضها.

لعل الفارق بين أحداث غزّة اليوم وبين أحداث الاستعمار هو اختلاف تقنية التبرير، لن يقول أحد إن أطفال فلسطين يعانون من داء الفلسطونيومانيا، بل سيحرص جيداً على اختراع تقنية لا سبيل إلى تكذيبها، وهي أن لا يقول شيئاً!، يقطع مجرى الحقيقة عن جمهوره والرأي العام، وبالأخص الأمريكي، ذلك المارد الاحتجاجي الذي يعرف نشطاء اليمين المتطرف من الصهاينة بأن قيامة مثل قيامة السود في تظاهرات حياة السود مهمة؛ ستصبح كفيلة بقلب رأس المجن وتغيير خريطة الصراع والغلبة للمظلومين من العرب، فكان لزاماً تضليلهم وملاعبتهم بالميديا وصورها النمطية عن العربي البربري الإرهابي.

ولأن هذه معركة تبريرات ومواقف، يكثر فيها نشاط تجّار المواقف والفئات الطفيلية من المثقفين أتباع الملالي والعسكر، ورجال المنابر الدينية من حفاري مناجم الدموع، ولم يجد أنصار ئلسيد القائد فرصة ذهبية غير هذه لنفخ الهواء في عمامته الميتة أخلاقياً، شنّوا هجوماً طفولياًَ على الأخلاق وصارت حقوق الإنسان، فجأة، اختراعاً غربياً، ولم يطل التشنيع، القيم الإنسانية فحسب، بل نالوا من كل من يعيش في قارات أوروبا وأمريكا، تلميحاً أو تصريحاً بالخيانة والقتل الرمزي.

هناك جرح أخلاقي عند شريحة من المؤثرين الذين تحالفوا مع المليشيات، ينزف دورياً وحسب حرارة الجو، هذا الجرح يحتاج إلى ما هو أبعد من التحلي بأخلاق الاحتجاج لكي يبرؤون منه، يحتاج إلى نسف فكرة الأخلاق كلياً، حتى يستدلون بذلك على صحة موقفهم وموقف الكهنوت المليشياوي، ويتطلب إرجاع أصل الأخلاق وحقوق الإنسان إلى مرجعيات غربية، حتى يسهل في ما بعد القضاء على ما تبقى من أصوات تداعي بحقوق البشر وحريّاتهم الشخصية، وبذلك، يعبثون بمفهوم لم يترك فلاسفة التنوير والتمدن؛ شرقييهم قبل غربيهم مجالاً فيه إلى التلاعب، وهو أن الأخلاق عقد اجتماعي، وهي مثل الماء، حتى لو اخترعناه وصنعناه محلياً، لن يصبح من قيم محلتنا ولا من قيم الغرب!، ليس معقولاً أن نطلق على ذرتي الهيدروجين وذرة الأوكسجين: ذرّات غربية مستوردة! يمكنك أن تستورد الماء المعبأ فعلاً، لكن فكرة الماء لا يمكن أن تستوردها، الجسم البشري «هنا»، يتعامل مع الماء مثلما يتعامل معه الجسم «هناك».

خلال حقبة المستعمرات الإسبانية؛ كان العالم الشيعي مهدي النراقي يكتب كتابه جامع السعادات، وفيه يُسمي الأخلاق سعادات، فكل فضيلة هي سعادة، الرحمة والعدل وكتم الغضب والشجاعة وإغاثة الملهوف والرأفة والشهامة هذه سعادات، ويعيدها إلى آرسطو وأفلاطون، بل يؤصل لذلك الخط الرابط بين أرسطو أعظم أساتيذ «الغرب» وعلي بن أبي طالب، وفي مسألة الأخلاق السبعية الرجوليّة يستفيد من الفلسفة الرواقية الغربية، من أبقراط وزينون، ولم يدر بخلده أن هذه المزاوجات النبيلة بين الحضارات ستزعج قومه بعد قرنين من الزمان!.

الصليب، الأصلي، الذي صلب عليه المسيح الجليلي وابن فلسطين، يصعب تحديد لونه تاريخياً، لكن رفعه واحتلال البلدان وقتل الشعوب باسمه، يشبه استعمال حقوق الإنسان بمعيار مزدوج لإبادة الشعوب، رغم ذلك، ليس من الحكمة اتهام الصليب نفسه، الذي يمكن أن يرفعه كل طرف ويلوّنه حسب هويته، كي لا نصبح مثل الذي يطلق النار على قدميه لأن أظافرها طويلة.