عراقيون مشدوهون إلى الشاشات: ذاكرة كرة القدم تسيطر على حاضرها

26 تشرين الثاني 2022

كيف أكرمَ دييغو ارماندو مارادونا كاتباً عراقياً، وجعله يحفظ كل التواريخ؟ ولماذا يكتب شاعر قصيدة تقارن بين مارادونا وبشاعة العالم؟ وبماذا يشبه لاعب كرة الشاعرَ؟ وكيف علق كاتب منذ عام 2002 بين شوطي مباراة ألمانيا والبرازيل؟ ماضي كأس العالم وحاضره بعيون كتاب عراقيين..

ارتبطت مباريات كأس العالم لكرة القدم بأحداث شخصيّة لدى الكثير من العراقيين؛ فمارادونا المعجزة بثّ السحر في حياة كاتب وأكرمه بحفظ التواريخ حتّى أصبح روزنامة.

كرة القدم قد تكون أيضاً منفذاً للهروب من “فظاظة العالم” ووحشيته. تجعل هذه اللعبة عشرات الملايين منشغلين بدقائقها التسعين، ملاحقين بأعينهم كرة تسير مسرعة، وخلفها لاعبون يريدون إيصالها إلى منتهاها: الهدف.

واللعبة التي شغلت الناس تفتح أحياناً دفاتر ذكريات لصقت عليها صور لاعبين ووضعت إلى جانبهم جداول مباريات مُرتبة بعناية فائقة. تبث كرة القدم الحياة في ذكريات مضت، وتعيد إليها الطراوة وكأنها تعاش اليوم مرّة أخرى.

وبما أن السياسة في كلّ مكان، فإن التنوّع والهويّة الوطنيّة قد يقفزان إلى المربع الأخضر، أو يجدانِ مكانهما على مدرجات الملاعب.

يكتب أربعة كتاب وشعراء ذكرياتهم عن كأس العالم. كل واحد منهم من جيل مختلف وخلفيّة مختلفة، يربطون الحاضر بالماضي، ويحاولون استعادة لحظات لن تتكرر في حياتهم مجدداً..

في حزيران عام 1986 دخلت عامي الثامن عشر، لا يفصل بين يوم ميلادي ويوم تتويج اسطورة كرة القدم مارادونا بكأس العالم سوى أسبوعين. بلغت الرجولة في ذلك الشهر الذي كان عسيراً جداً، فهو شهر امتحانات الصف السادس الاعدادي. رغم ذلك، فهو شهر جميل جداً، فقد بلغ الأسطورة حلمه الكروي وحلم عشاقه: مارادونا رفع الكأس ودخل التاريخ ورفعت أنا نتيجة الامتحان ودخلت الجامعة.

كرم مارادونا معي ليس ما قام به في المستطيل الأخضر فقط، بل مازال أثره معي وانا اعبر الخمسين من عمري، دفعني الفتى الارجنتيني إلى حفظ تواريخ احبتي مهما صغرت، احفظ مثلاً، متى تزوج صديقي، ومتى قتل جاري في الحرب، ومتى ولد أبناء اخوتي واخواتي، بل احفظ أحياناً احداثاً صغيرة، ويتنافس أصدقائي في اختباري، وربما لا يتوانون عن الاتصال بي لسؤالي عن مناسبة لهم “حشر” تاريخها عندهم.

كيف وهبني أسطورة أميركا اللاتينية المليئة بالأساطير هذه الذاكرة؟ لم يكن صديقي عادل يفوت فرصة للحديث عن مارادونا. كان يعشقه وكأن لا احد من عشاق مارادونا، الممتدين على طول بساط الأرض، يفوقه في العشق، مرة قال لي، لو رزقت بولد سأسميه “دييغو”، ولماذا لا تسميه مارادونا؟ اجبته ساخراً! قال هذا اسم الولد الثالث! دييغو ارماندو مارادونا، هكذا هو اسمه في وثيقة ميلاده.

اتذكره الآن وهو يقف في ظهيرة اليوم التالي لتتويج مارادونا بكأس العالم امام مكتبة الحي ممسكاً بصحيفة رياضية نشرت صورة بطل كأس العالم على مساحة الصفحة الأولى، كان مارادونا يحمل الكأس وهو يضحك، وعيون عادل تضحك معه، كان يحدثه في سره وتفضح عيونه ذلك الحديث، عيون عادل تتسع وهو مشغول عن حر الشمس بحر الحب. متى طُرد مارادونا في كأس العالم 1982؟ متى ذهب الى نابولي؟ متى التحق ببرشلونة؟ متى ميلاده؟ لا تُعجِز هذه “المتى” عادل عن الرد، وإياك ان تعترض على التاريخ الذي يذكره او تتشكك به، اما عن أهداف معشوقه فهذه بالنسبة له بديهة لا تحتاج الى ذاكرة! كانت ذاكرة صديقي “المارادونية” قد حفزتني على تقليده، بت احفظ تواريخ الذين أحبهم، لكي أنافسه في الحب، ومن نحبهم نحفظ تواريخ حياتهم.

مات مارادونا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2020، وها انا اكتب عنه وبلا تخطيط او قصد في ذكرى وفاته، مارادونا شكل تاريخ كرة القدم من جديد، ودخله من باب لا يدخله الا نوادر التاريخ، أولئك الذي أصبحوا أساطير، وهل هناك اسطورة اندر منك يا مارادونا؟

جالساً في كافيه بالحي الإيطالي حيث كنت أسكن حينذاك. أقصد في تموز عام 2006 بمدينة ادمونتون وسط غرب كندا، منتظراً المباراة النهائية مع أصدقائي من ذوي الاصول الايطالية بين فرنسا وايطاليا والتي انتهت بالضربات الترجيحية لصالح ايطاليا في أحد ملاعب برلين… كنت بين الإثارة النادرة التي يضخها الحدث الساخن حيث التوتر والشغف والعنفوان. أشرد بلا إرادة مني لبعض اللحظات مسترجعاً مقاطع ذهبية من صباي إذ كانت كرة القدم هي نافذة الحلم الوحيدة تقريباً التي تطل منها الفتوة اليافعة الممتلئة زهواً والرغبة البريئة في إثبات الوجود… كنت استرجع تلك السنوات متسائلاً عن سر هذه القوة المتجمهرة داخل هذه المساحة الخضراء التي سرقت وقتها.. أقصد في تلك المباراة انتباه سبعمئة وخمسة عشر مليون شخص شاهدوا واستمتعوا بذلك السحر الذي لا يزال ماكثاً في الذاكرة..

***

كان الصبا شغفاً وزهواً، وصحبة بيضاء ابتدأت في ملاعب قطاع 19 في مدينة الثورة داخل عام 1977 حيث توهّجت أولى حبات الوعي المندهش الذي سيترعرع وينمو لاحقاً مازجاً القوة البدنية بسحر يزخ عنفواناً يصنعه اثنان وعشرون لاعباً يهربون من فظاظة العالم… من انحطاطه وبؤسه ودسائس سدنة الحروب ومصاصي دماء الشعوب… فتغدو اللحظات رهاناً ممهوراً بحذاقة الوعي والأجساد الرشيقة المدربة على قوة التحمل وأناقة السلوك واحترام الآخر بروح متعالية على الأنانية برغم زخمها المشتعل بالرغبة المنسقة المشروعة لتحقيق الانتصار..

ثمة مثال نادر لقوة الوعي وسحر العنفوان الساخر من عصر التفاهة :

مارادونا

لمعان قوة الحضور الفردي

يتفوق

في كثير من الأحيان

على

أيام التاريخ السود

والمصائر المشتراة

المباعة

بانخاب الدم

التي يتبادلها

تجار الكوارث والحروب.

(1)

لأسباب تتعلق بالخبز والضيق اتجه أبي إلى ليبيا عام 2000، عاد في السنة التالية ومعه تيشرت رياضيّ “دريس” عليه صورة زيدان ورونالدو، وهما محتكّان ببعض في إحدى لقطات نهائي كأس العالم 1998، وحتى لا أعرف إن كنت قد شاهدت المباراة تلك أم أنني لم أر سوى تلك اللقطة الموضوعة على التيشرت، كان رونالدو أقرع وزيدان نصف أقرع؛ لذا بقي دائما لديّ تصور أن ثمة علاقة بين انعدام وجود الشعر والجودة في كرة القدم، لسنوات طويلة بقيت تلك الصورة علامة دالة علينا، حسن أخي الأصغر وأنا، من تلك اللقطة بدأت اولى ملامح تخيلاتي ومشاهداتي لكرة القدم.

قبل أيام من بدء كاس العالم 2002، كان سيف اخي الأكبر وعلي ابن عمي، يخططان الدفاتر ويجمعان الصور، من أجل الحدث. لا أعرف وقتها كيف تمكنا من تخمين أن هذا البلد سيلعب مع ذلك وفي هذا الوقت، كيف لهذين الساحرين الشابين أن يعرفا وقت اللعبة، فيفتحا التلفاز على أقصى صوته. لم أشاهد تلك الكأس كاملة في المنزل، فوقتها كنت أذهب مع خالي إلى الباب الشرقي، ومن بسطية على الرصيف قبالة (تمثال الأم) لخالد الرحال، شاهدت النهائي بين رونالدو واوليفر كان، كان قلبي مع الحارس.

بقي هدف رونالدينهو الذي ارتفع به إلى أقصى الدهشة في مرمى انكلترا الصورة الأكثر سحراً في ذلك الكأس. إضافة لمعرفتي في تلك الدورة أن تركيا قريبة من العراق جغرافيّاً، رغم صعوبة تلقي معلومة من ذلك النوع وقتها. فكيف لمنتخب بهذا الحجم أن يجاور العراق الذي لم يشارك أصلاً في تلك النسخة!

ارتبط التشجيع في المونديال عندي بتشجيع الطرف الأضعف، أو الذي يحتاج الكثير من الجهد للفوز؛ لذلك شجعت إيطاليا في 2006؛ لان زيدان لا يقهر، وكذلك انكلترا في 2010. وأما الأرجنتين فكانت الأسباب تتعلق بميسي في مونديال 2014، في نهائي 2018 كنت مع كرواتيا، رغم أن كل المعطيات كانت تشير لتفوق فرنسا، والآن لا أعرف بالضبط أين سأذهب لو خرج رفقاء ميسي من الأدوار الإقصائية.

(2)

لأسباب تتعلق بالطفولة؛ كوني لم أمارس رياضة سوى الكرة، ما أن بدأت أكتب حتى بدأت أربط بين الفنينِ، فن الكتابة، وفن ممارسة كرة القدم. كل فنان عظيم لا يفقد براءة الطفل. مارادونا يحب كرة القدم كما يحبها الطفل، كما كنت أحبها في عام 2002، هذا هو تصوري، وهكذا يفعل ميسي وغيره من عباقرة التاريخ في الكرة، رغم أن متعة ميسي فقدت بريقها عندما أصبح خبيراً، ربما تشعر أن هؤلاء يسيل لعابهم ما أن تتدحرج الكرة. رامبو عندما شعر أنه نضج وأصبح رجلًا هجر الشعر، وذهب للتجارة. أغلب الشعراء الذين قرأت لهم كانت أعمالهم الأولى أفضل من المتأخرة.

الفنُّ المتفوّق يبدأ من البراءة وينتهي إليها، ومع مرور الزمن تسيطر الحرفة والخبرة، لاعب خبير غير ممتع، كاتب خبير غير ممتع، قوالب وقواعد لا تجذب، لا تشد انتباهي على الأقل، بودلير يختصر الموضوعة، “العبقرية هي الطفولة المستعادة قصداً”.

لن أنسى تلك العبارة، حتى متعة الكتابة تصبح أقل عندما نفقد البراءة وتتراكم لدينا التجارب. الفن المبهر تلقائيّ ويستمد حيويته وروحها من ذلك السخط الذي يلازم التلقائية؛ مارادونا ساخط وغاضب وهكذا هو عبد الامير جرص، انفعال وهزة عنيفة كانت تربط رونالدينهو بنيتشه. الصناعة والنظم لا تنتجان غير فنون جيدة في أفضل الأحوال، فكل تكتيك وتنظيم يمكن أن يخترقه لاعب فذ، لا يمكن تحمل خفته، وهذا هو الذي يخترق السائد ويكتب.

الطفل يمارس الحياة كما لو أنها خلقت للتو، بلا تاريخ بلا ذاكرة، وهكذا ينتج أشكالاً جديدة من الطين، وهذا ما يفعله الكاتب ولاعبو كرة القدم المبدعون فقط، الكتابة نوع من اللهو وكذلك الكرة، هنا بالضبط الوضع مناسب لصنع لحظة فنية متفوقة، الفن الذي يخلق ويهز الوعي سواء في كرة القدم أو في القصيدة أو اللوحة، هو الفن المتخلص من الاعتبارات الاجتماعية والشخصية والدينية والسياسية، لا يستحي، وقح مثل طفل ذلك الفن الذي تشعر كأنه أُنتج بلا مبرر أو حجة أو حاجة مجانية فيها لذة الحياة كلها، العملية تشبه ولادة نبتة أو صخرة هكذا من تلقاء نفسها، أليست بهذه الطريقة جاء كل هدف خالد في كرة القدم وكل نص شعري مبهر؟

قد يظهر سؤال: أنتج العديد من الناس فنوناً عظيمة بأعمار متقدمة!

ربما ـ وهذا رأي شخصي لن أدعي أنه صواب ـ لأن الطفل يمكنه البقاء إلى الأبد، وما يشيخ هو الجسد فحسب. بالإمكان أن تبقى طاقة العبث والخلق واللعب بالطين واللغة في روح المرء إلى الأبد، المحافظة على الطفل من الحياة يجعلك خلاقاً مغامراً مجرباً محتالاً، لنتذكر أن مارادونا بقي طفلاً حتى رحيله.. مراوغاً سريع الانفعال وسريع النسيان سريع البكاء، هشّاً مثل حلوى، مات عديد من العباقرة وهم أطفال يحزنهم سقوط ريشة من طائر وتسرهم ولادة قطرة ماء أعلى الجبل. ذهن متقد متوهج يحب اكتشاف الأشياء وإعادة تشكيلها، ذلك ما يحتاجه المبدع وهذا هو الطفل، وهذا هو المبدع. بين الكرة والكتابة ثمة طفل يجب أن يبقى صارخاً إلى الأبد، عائداً إلى الطين والشتائم والعنفوان المرهف، الصلف، والخلاق.

ينتظر العالم كل أربع سنوات لكي يعيش في مهرجان كوزموبولوتي، تتعدد فيه الثقافات وتتحاور وتتمازج فيما بينها، هذا المهرجان متاح للجميع، فيه تخفت الفوارق الطبقية، والفكرية. فالملياردير والفقير يسعيان إلى مشاهدة المباريات للاستمتاع بها. وفي هذا المهرجان تضعف الهويات الفرعية، وتعلو الهوية الوطنيّة، لأن كل بلد يصارع من أجل رفع علمه. لكن السؤال هو ما الذي يجعلنا نشجع فرقا ومنتخبات غير منتخباتنا الوطنية؟ هل الإنسان المقهور مثل حالنا بالشرق الأدنى يبحث عن النموذج البطل لكي يصنع لنفسه لذة وقتية؟ ربما، لكن حتى هذه اللذة والمتعة الوقتية في عالمنا نُزاحم عليها.

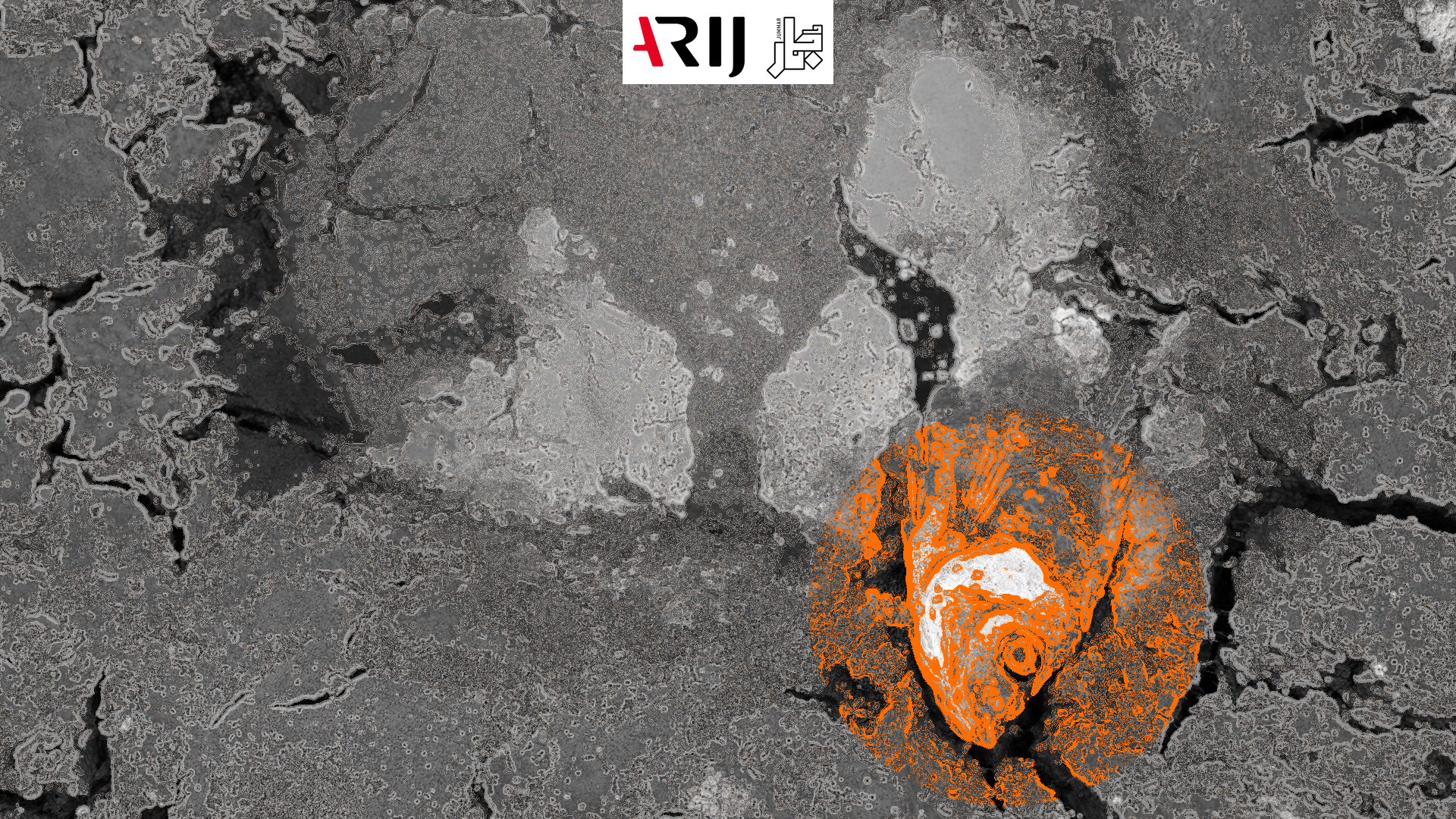

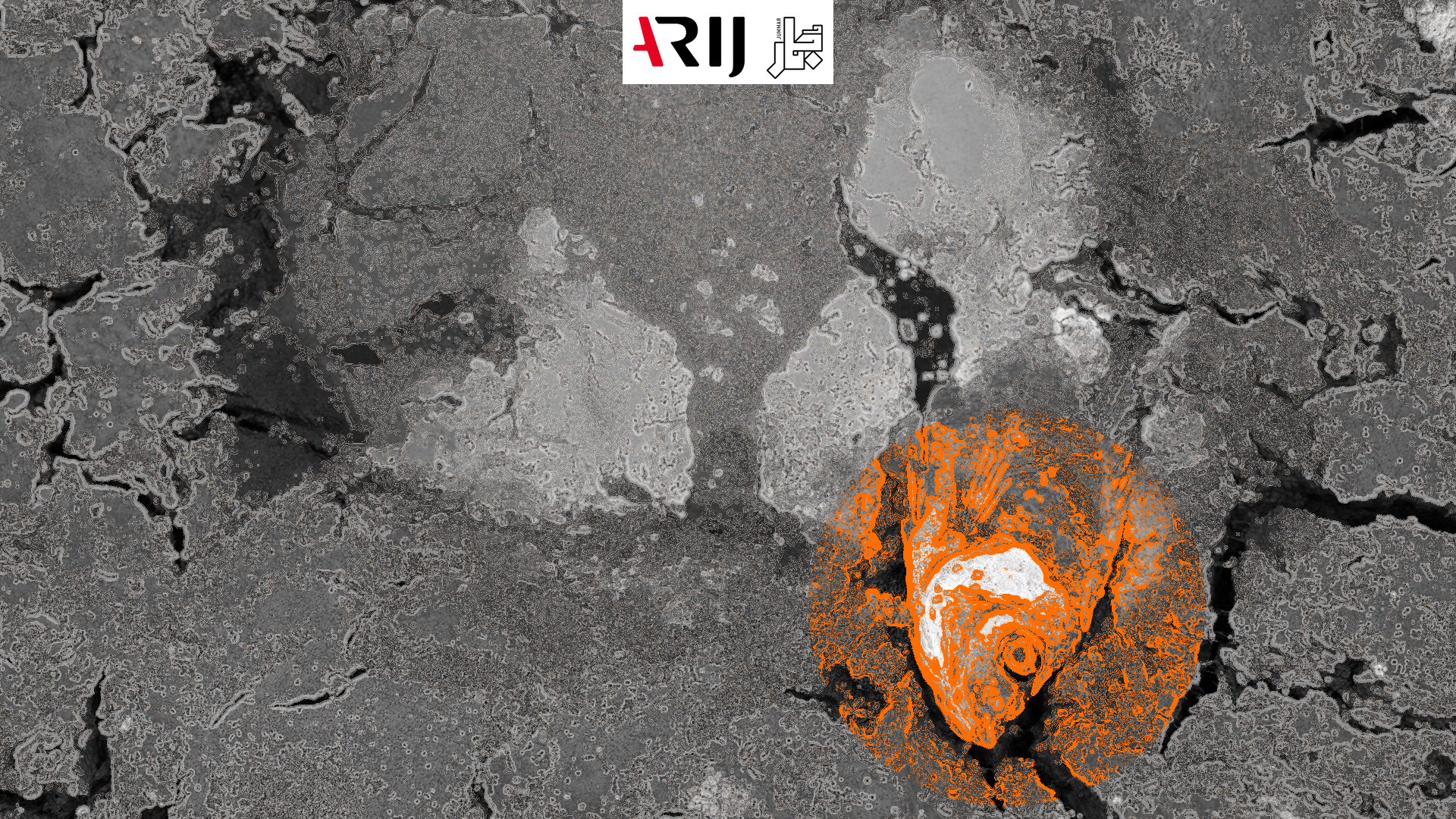

أدركت أول كأس عالم سنة 2002، وارتبطت صورته عندي بمشهدين فقط. الأول هو قصة شعر المهاجم البرازيلي رونالدو، والثاني هو الشوط الأول فقط من المباراة النهائية بين ألمانيا والبرازيل. طفل صغير يجد متعته في مباراة كرة قدم، حُرم من متابعة المباراة للنهاية بسبب انقطاع تيار الكهرباء آنذاك، وهذا الانقطاع فيه نسق مضمر، هو القطيعة الفعلية مع العالم، لا نرى العالم ولا العالم يرانا، وليس مجرد تيار كهربائي مبرمج. أو لنقل السلطات والأنظمة السياسية هي من تتحكم بلذاتنا ومتعنا، فذلك الطفل إلى الآن عالق بين شوطي المباراة ينتظر، بالرغم من مشاهدته ملخص وأهداف تلك المباراة في اليوتيوب فيما بعد.

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

جمهورية بيت طعيس..

الثراء القذر أو كيف تحكُم بالنيابة عن الآخرين

19 أبريل 2024

الجفاف والعطش.. جردة مطولة بالأنهار والسياسات المائية في العراق

18 أبريل 2024

"مَنْ يُريد وظيفةً يتركها مَنْ يعمل بها؟".. عن الممرضات والممرضين في العراق

16 أبريل 2024

صناعة الكَيمر من كلكامش إلى زهرة وأم أحمد

10 أبريل 2024

ارتبطت مباريات كأس العالم لكرة القدم بأحداث شخصيّة لدى الكثير من العراقيين؛ فمارادونا المعجزة بثّ السحر في حياة كاتب وأكرمه بحفظ التواريخ حتّى أصبح روزنامة.

كرة القدم قد تكون أيضاً منفذاً للهروب من “فظاظة العالم” ووحشيته. تجعل هذه اللعبة عشرات الملايين منشغلين بدقائقها التسعين، ملاحقين بأعينهم كرة تسير مسرعة، وخلفها لاعبون يريدون إيصالها إلى منتهاها: الهدف.

واللعبة التي شغلت الناس تفتح أحياناً دفاتر ذكريات لصقت عليها صور لاعبين ووضعت إلى جانبهم جداول مباريات مُرتبة بعناية فائقة. تبث كرة القدم الحياة في ذكريات مضت، وتعيد إليها الطراوة وكأنها تعاش اليوم مرّة أخرى.

وبما أن السياسة في كلّ مكان، فإن التنوّع والهويّة الوطنيّة قد يقفزان إلى المربع الأخضر، أو يجدانِ مكانهما على مدرجات الملاعب.

يكتب أربعة كتاب وشعراء ذكرياتهم عن كأس العالم. كل واحد منهم من جيل مختلف وخلفيّة مختلفة، يربطون الحاضر بالماضي، ويحاولون استعادة لحظات لن تتكرر في حياتهم مجدداً..

في حزيران عام 1986 دخلت عامي الثامن عشر، لا يفصل بين يوم ميلادي ويوم تتويج اسطورة كرة القدم مارادونا بكأس العالم سوى أسبوعين. بلغت الرجولة في ذلك الشهر الذي كان عسيراً جداً، فهو شهر امتحانات الصف السادس الاعدادي. رغم ذلك، فهو شهر جميل جداً، فقد بلغ الأسطورة حلمه الكروي وحلم عشاقه: مارادونا رفع الكأس ودخل التاريخ ورفعت أنا نتيجة الامتحان ودخلت الجامعة.

كرم مارادونا معي ليس ما قام به في المستطيل الأخضر فقط، بل مازال أثره معي وانا اعبر الخمسين من عمري، دفعني الفتى الارجنتيني إلى حفظ تواريخ احبتي مهما صغرت، احفظ مثلاً، متى تزوج صديقي، ومتى قتل جاري في الحرب، ومتى ولد أبناء اخوتي واخواتي، بل احفظ أحياناً احداثاً صغيرة، ويتنافس أصدقائي في اختباري، وربما لا يتوانون عن الاتصال بي لسؤالي عن مناسبة لهم “حشر” تاريخها عندهم.

كيف وهبني أسطورة أميركا اللاتينية المليئة بالأساطير هذه الذاكرة؟ لم يكن صديقي عادل يفوت فرصة للحديث عن مارادونا. كان يعشقه وكأن لا احد من عشاق مارادونا، الممتدين على طول بساط الأرض، يفوقه في العشق، مرة قال لي، لو رزقت بولد سأسميه “دييغو”، ولماذا لا تسميه مارادونا؟ اجبته ساخراً! قال هذا اسم الولد الثالث! دييغو ارماندو مارادونا، هكذا هو اسمه في وثيقة ميلاده.

اتذكره الآن وهو يقف في ظهيرة اليوم التالي لتتويج مارادونا بكأس العالم امام مكتبة الحي ممسكاً بصحيفة رياضية نشرت صورة بطل كأس العالم على مساحة الصفحة الأولى، كان مارادونا يحمل الكأس وهو يضحك، وعيون عادل تضحك معه، كان يحدثه في سره وتفضح عيونه ذلك الحديث، عيون عادل تتسع وهو مشغول عن حر الشمس بحر الحب. متى طُرد مارادونا في كأس العالم 1982؟ متى ذهب الى نابولي؟ متى التحق ببرشلونة؟ متى ميلاده؟ لا تُعجِز هذه “المتى” عادل عن الرد، وإياك ان تعترض على التاريخ الذي يذكره او تتشكك به، اما عن أهداف معشوقه فهذه بالنسبة له بديهة لا تحتاج الى ذاكرة! كانت ذاكرة صديقي “المارادونية” قد حفزتني على تقليده، بت احفظ تواريخ الذين أحبهم، لكي أنافسه في الحب، ومن نحبهم نحفظ تواريخ حياتهم.

مات مارادونا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني عام 2020، وها انا اكتب عنه وبلا تخطيط او قصد في ذكرى وفاته، مارادونا شكل تاريخ كرة القدم من جديد، ودخله من باب لا يدخله الا نوادر التاريخ، أولئك الذي أصبحوا أساطير، وهل هناك اسطورة اندر منك يا مارادونا؟

جالساً في كافيه بالحي الإيطالي حيث كنت أسكن حينذاك. أقصد في تموز عام 2006 بمدينة ادمونتون وسط غرب كندا، منتظراً المباراة النهائية مع أصدقائي من ذوي الاصول الايطالية بين فرنسا وايطاليا والتي انتهت بالضربات الترجيحية لصالح ايطاليا في أحد ملاعب برلين… كنت بين الإثارة النادرة التي يضخها الحدث الساخن حيث التوتر والشغف والعنفوان. أشرد بلا إرادة مني لبعض اللحظات مسترجعاً مقاطع ذهبية من صباي إذ كانت كرة القدم هي نافذة الحلم الوحيدة تقريباً التي تطل منها الفتوة اليافعة الممتلئة زهواً والرغبة البريئة في إثبات الوجود… كنت استرجع تلك السنوات متسائلاً عن سر هذه القوة المتجمهرة داخل هذه المساحة الخضراء التي سرقت وقتها.. أقصد في تلك المباراة انتباه سبعمئة وخمسة عشر مليون شخص شاهدوا واستمتعوا بذلك السحر الذي لا يزال ماكثاً في الذاكرة..

***

كان الصبا شغفاً وزهواً، وصحبة بيضاء ابتدأت في ملاعب قطاع 19 في مدينة الثورة داخل عام 1977 حيث توهّجت أولى حبات الوعي المندهش الذي سيترعرع وينمو لاحقاً مازجاً القوة البدنية بسحر يزخ عنفواناً يصنعه اثنان وعشرون لاعباً يهربون من فظاظة العالم… من انحطاطه وبؤسه ودسائس سدنة الحروب ومصاصي دماء الشعوب… فتغدو اللحظات رهاناً ممهوراً بحذاقة الوعي والأجساد الرشيقة المدربة على قوة التحمل وأناقة السلوك واحترام الآخر بروح متعالية على الأنانية برغم زخمها المشتعل بالرغبة المنسقة المشروعة لتحقيق الانتصار..

ثمة مثال نادر لقوة الوعي وسحر العنفوان الساخر من عصر التفاهة :

مارادونا

لمعان قوة الحضور الفردي

يتفوق

في كثير من الأحيان

على

أيام التاريخ السود

والمصائر المشتراة

المباعة

بانخاب الدم

التي يتبادلها

تجار الكوارث والحروب.

(1)

لأسباب تتعلق بالخبز والضيق اتجه أبي إلى ليبيا عام 2000، عاد في السنة التالية ومعه تيشرت رياضيّ “دريس” عليه صورة زيدان ورونالدو، وهما محتكّان ببعض في إحدى لقطات نهائي كأس العالم 1998، وحتى لا أعرف إن كنت قد شاهدت المباراة تلك أم أنني لم أر سوى تلك اللقطة الموضوعة على التيشرت، كان رونالدو أقرع وزيدان نصف أقرع؛ لذا بقي دائما لديّ تصور أن ثمة علاقة بين انعدام وجود الشعر والجودة في كرة القدم، لسنوات طويلة بقيت تلك الصورة علامة دالة علينا، حسن أخي الأصغر وأنا، من تلك اللقطة بدأت اولى ملامح تخيلاتي ومشاهداتي لكرة القدم.

قبل أيام من بدء كاس العالم 2002، كان سيف اخي الأكبر وعلي ابن عمي، يخططان الدفاتر ويجمعان الصور، من أجل الحدث. لا أعرف وقتها كيف تمكنا من تخمين أن هذا البلد سيلعب مع ذلك وفي هذا الوقت، كيف لهذين الساحرين الشابين أن يعرفا وقت اللعبة، فيفتحا التلفاز على أقصى صوته. لم أشاهد تلك الكأس كاملة في المنزل، فوقتها كنت أذهب مع خالي إلى الباب الشرقي، ومن بسطية على الرصيف قبالة (تمثال الأم) لخالد الرحال، شاهدت النهائي بين رونالدو واوليفر كان، كان قلبي مع الحارس.

بقي هدف رونالدينهو الذي ارتفع به إلى أقصى الدهشة في مرمى انكلترا الصورة الأكثر سحراً في ذلك الكأس. إضافة لمعرفتي في تلك الدورة أن تركيا قريبة من العراق جغرافيّاً، رغم صعوبة تلقي معلومة من ذلك النوع وقتها. فكيف لمنتخب بهذا الحجم أن يجاور العراق الذي لم يشارك أصلاً في تلك النسخة!

ارتبط التشجيع في المونديال عندي بتشجيع الطرف الأضعف، أو الذي يحتاج الكثير من الجهد للفوز؛ لذلك شجعت إيطاليا في 2006؛ لان زيدان لا يقهر، وكذلك انكلترا في 2010. وأما الأرجنتين فكانت الأسباب تتعلق بميسي في مونديال 2014، في نهائي 2018 كنت مع كرواتيا، رغم أن كل المعطيات كانت تشير لتفوق فرنسا، والآن لا أعرف بالضبط أين سأذهب لو خرج رفقاء ميسي من الأدوار الإقصائية.

(2)

لأسباب تتعلق بالطفولة؛ كوني لم أمارس رياضة سوى الكرة، ما أن بدأت أكتب حتى بدأت أربط بين الفنينِ، فن الكتابة، وفن ممارسة كرة القدم. كل فنان عظيم لا يفقد براءة الطفل. مارادونا يحب كرة القدم كما يحبها الطفل، كما كنت أحبها في عام 2002، هذا هو تصوري، وهكذا يفعل ميسي وغيره من عباقرة التاريخ في الكرة، رغم أن متعة ميسي فقدت بريقها عندما أصبح خبيراً، ربما تشعر أن هؤلاء يسيل لعابهم ما أن تتدحرج الكرة. رامبو عندما شعر أنه نضج وأصبح رجلًا هجر الشعر، وذهب للتجارة. أغلب الشعراء الذين قرأت لهم كانت أعمالهم الأولى أفضل من المتأخرة.

الفنُّ المتفوّق يبدأ من البراءة وينتهي إليها، ومع مرور الزمن تسيطر الحرفة والخبرة، لاعب خبير غير ممتع، كاتب خبير غير ممتع، قوالب وقواعد لا تجذب، لا تشد انتباهي على الأقل، بودلير يختصر الموضوعة، “العبقرية هي الطفولة المستعادة قصداً”.

لن أنسى تلك العبارة، حتى متعة الكتابة تصبح أقل عندما نفقد البراءة وتتراكم لدينا التجارب. الفن المبهر تلقائيّ ويستمد حيويته وروحها من ذلك السخط الذي يلازم التلقائية؛ مارادونا ساخط وغاضب وهكذا هو عبد الامير جرص، انفعال وهزة عنيفة كانت تربط رونالدينهو بنيتشه. الصناعة والنظم لا تنتجان غير فنون جيدة في أفضل الأحوال، فكل تكتيك وتنظيم يمكن أن يخترقه لاعب فذ، لا يمكن تحمل خفته، وهذا هو الذي يخترق السائد ويكتب.

الطفل يمارس الحياة كما لو أنها خلقت للتو، بلا تاريخ بلا ذاكرة، وهكذا ينتج أشكالاً جديدة من الطين، وهذا ما يفعله الكاتب ولاعبو كرة القدم المبدعون فقط، الكتابة نوع من اللهو وكذلك الكرة، هنا بالضبط الوضع مناسب لصنع لحظة فنية متفوقة، الفن الذي يخلق ويهز الوعي سواء في كرة القدم أو في القصيدة أو اللوحة، هو الفن المتخلص من الاعتبارات الاجتماعية والشخصية والدينية والسياسية، لا يستحي، وقح مثل طفل ذلك الفن الذي تشعر كأنه أُنتج بلا مبرر أو حجة أو حاجة مجانية فيها لذة الحياة كلها، العملية تشبه ولادة نبتة أو صخرة هكذا من تلقاء نفسها، أليست بهذه الطريقة جاء كل هدف خالد في كرة القدم وكل نص شعري مبهر؟

قد يظهر سؤال: أنتج العديد من الناس فنوناً عظيمة بأعمار متقدمة!

ربما ـ وهذا رأي شخصي لن أدعي أنه صواب ـ لأن الطفل يمكنه البقاء إلى الأبد، وما يشيخ هو الجسد فحسب. بالإمكان أن تبقى طاقة العبث والخلق واللعب بالطين واللغة في روح المرء إلى الأبد، المحافظة على الطفل من الحياة يجعلك خلاقاً مغامراً مجرباً محتالاً، لنتذكر أن مارادونا بقي طفلاً حتى رحيله.. مراوغاً سريع الانفعال وسريع النسيان سريع البكاء، هشّاً مثل حلوى، مات عديد من العباقرة وهم أطفال يحزنهم سقوط ريشة من طائر وتسرهم ولادة قطرة ماء أعلى الجبل. ذهن متقد متوهج يحب اكتشاف الأشياء وإعادة تشكيلها، ذلك ما يحتاجه المبدع وهذا هو الطفل، وهذا هو المبدع. بين الكرة والكتابة ثمة طفل يجب أن يبقى صارخاً إلى الأبد، عائداً إلى الطين والشتائم والعنفوان المرهف، الصلف، والخلاق.

ينتظر العالم كل أربع سنوات لكي يعيش في مهرجان كوزموبولوتي، تتعدد فيه الثقافات وتتحاور وتتمازج فيما بينها، هذا المهرجان متاح للجميع، فيه تخفت الفوارق الطبقية، والفكرية. فالملياردير والفقير يسعيان إلى مشاهدة المباريات للاستمتاع بها. وفي هذا المهرجان تضعف الهويات الفرعية، وتعلو الهوية الوطنيّة، لأن كل بلد يصارع من أجل رفع علمه. لكن السؤال هو ما الذي يجعلنا نشجع فرقا ومنتخبات غير منتخباتنا الوطنية؟ هل الإنسان المقهور مثل حالنا بالشرق الأدنى يبحث عن النموذج البطل لكي يصنع لنفسه لذة وقتية؟ ربما، لكن حتى هذه اللذة والمتعة الوقتية في عالمنا نُزاحم عليها.

أدركت أول كأس عالم سنة 2002، وارتبطت صورته عندي بمشهدين فقط. الأول هو قصة شعر المهاجم البرازيلي رونالدو، والثاني هو الشوط الأول فقط من المباراة النهائية بين ألمانيا والبرازيل. طفل صغير يجد متعته في مباراة كرة قدم، حُرم من متابعة المباراة للنهاية بسبب انقطاع تيار الكهرباء آنذاك، وهذا الانقطاع فيه نسق مضمر، هو القطيعة الفعلية مع العالم، لا نرى العالم ولا العالم يرانا، وليس مجرد تيار كهربائي مبرمج. أو لنقل السلطات والأنظمة السياسية هي من تتحكم بلذاتنا ومتعنا، فذلك الطفل إلى الآن عالق بين شوطي المباراة ينتظر، بالرغم من مشاهدته ملخص وأهداف تلك المباراة في اليوتيوب فيما بعد.