ابن ثنوة

28 تشرين الأول 2022

كلما اعتقلوه في الماضي، كانوا يحاولون ابتزازه بالألم. يعصبون عينيه. ويمارسون القسوة التي يجيدونها على جسده بوحشية في الظلام. يريدون إسكات آلة الاحتجاج. تخريبها وترهيب صاحبها.

«أريد عراق حلو

عراق نظيف

عراق كلها تعيش بيه سلام

عراق بيه حياة كريمة»

صفاء السرّاي

شعر بإرهاق وألم شديد في ظهره بعد أن ساعد في إسعاف أحد المتظاهرين المصابين على الجسر، فقرر أن يأخذ استراحة. مشى بمحاذاة مدرسة العقيدة ثم قطع الساحة متجهاً نحو حديقة الأمة. تذكّر أول مرة جاء فيها إلى ساحة التحرير. ثماني سنوات مرّت كان يعود فيها هنا كلّما سمع النداء. وكان يلبّيه كل مرّة. حتى صار هو الذي ينادي ويحفّز ويشجّع. يحبّ التحرير. يحبّها لأنها صارت بيته الثاني. كان الثائر فيه طفلاً، فكبر وتعلّم فن الاحتجاج، هنا، تحت نصب الحريّة الذي حيّاه بقلبه قبل أن يمر من تحته. كان من الذين يؤمنون أن الاحتجاج فنٌ. فنٌ له قواعده وتاريخه وتراثه. لكنه فنٌ يمكن أن يمارس بعفوية أيضاً، لأنه ينبع من غريزة الحريّة. وأجمل ما فيه أن آلة الاحتجاج الأولى: الجسد، متاحة ومشاعة لكل إنسان. كل ما عليه هو أن يقف، ويرفع ذراعيه، ويهتف بكل ما أوتي من صوت. وسينتظم إيقاع الأنفاس وتتناغم موسيقى الحناجر وهي تهتف، وستجد القلوب والعقول المفردات التي تقول ما يعتمل فيها، وستستعين بالقافية إن اقتضي الأمر.

يحبّها لأنها درّبته على فنون الاحتجاج هذه وصنعت منه ثائراً. يحبها لأنها مدرسة. وخيل إليه أن نصب الحرية الذي مر من تحته هو اللوح الهائل في هذه المدرسة. اللوح الذي كُتب عليه ماضي البلاد الذي يناجي حاضرها ويحلم بمستقبلها. لكنّه وبّخ نفسه وذكّرها أن المدرسة الأولى كانت المدرسة الأم والأم المدرسة. ثنوة. فهي التي كانت تشد من أزره وتشجعه على العودة هنا. هي كانت تدفعه حتى حين كان الآخرون يجدون الاحتجاج مضيعة للوقت أو حتّى ترفاً، ويلومونه على إصراره. كانوا يظنونه من غلاة الحالمين. ولكنه كان يعرف أن الحلم حق.

في حديقة الأمّة أراح جسده على الأرض مسنداً ظهره ورأسه إلى جذع شجرة فعاوده الألم. أغمض عينيه. كأن للألم نفسه ذاكرة وتاريخاً في الجسد يصرّ على تذكير المتألم بهما. كلما اعتقلوه في الماضي، كانوا يحاولون ابتزازه بالألم. يعصبون عينيه. ويمارسون القسوة التي يجيدونها على جسده بوحشية في الظلام. يريدون إسكات آلة الاحتجاج. تخريبها وترهيب صاحبها. لكنه كان يرى وجه أمّه أثناء التعذيب ويسمع صوتها تقول له: «خلّي راسك مرفوع، وليدي.» وأجابها، من جديد، «ظل الراس مرفوع يمّه.» هل تسمعه الآن؟

حين أخذوا يفتكون بالثوّار ويهددونهم بالقتل، اضطر إلى الذهاب إلى كردستان. لكنه لم يستحمل البقاء بعيداً عن التحرير. فعاد إلى بغداد ليكون في قلب الثورة في الخامس والعشرين من تشرين الأول. فتح عينيه وأخرج هاتفه المحمول من جيبه. راجع اللقطات التي كان قد صورها في الساعات الماضية. كان التعتيم الإعلامي على ما كان يجري قد أثار حنقه، فأخذ يوثّق كل ما يمكن توثيقه من كرّ وفرّ، ومن قمع وعنف ضد المتظاهرين، ويحاول إيصاله إلى الفضائيات ليرى الناس والعالم.

أعلمه الفيسبوك أن أحدهم أعجب بشيء ما. ضغط ليعرف ما هو الشيء ومن هو المعجب. لم يعرف المعجبة التي أثارت انتباهها لقطة كان قد وضعها على جداره منذ زمن. يمشي فيها هو في الطين مردّداً شعر المعلّم «مرّة أخرى أمد القلب بالقرب من النهر، زقاق، مرة أخرى أحنّي نصف أقدام الكوابيس بقلبي، وأضيء الشمع وحدي، وأوافيهم على بعد وما عدنا رفاق، لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد غير الطريق، صار يكفي.» واستعاد الأبيات التي لم تظهر في اللقطة «يا إلهي إن لي أمنية ثالثة/أن يرجع اللحن عراقياً/وإن كان حزين.» وقال في سرّه: لم تتحقق أمنية سقوط القمع بداء القلب بعد، لكن ها هو اللحن قد عاد عراقياً، وليس حزيناً. حطّ دوريّ بالقرب منه فحاول أن يلتقط صورة له، لكنه هرب. كبس على الزر الذي يعكس العدسة والتقط عدة صورة ذاتية. تأمل وجهه المتعب في الصورة. أعجبه لون الوشاح السماوي حول رقبته. كان يحتمي به من الغاز المسيل للدموع. لم يكن باسماً كعادته. لكنه نشر الصورة على جداره. هو وحده الآن لكنه لم يعد وحيداً. وفكّر بالطريق. طريقه هو الذي ما زال يقطعه. كيف بدأ وتعرّج وإلى أين سيأخذه. «سأقطع هذا الطريق إلى آخري وآخره». لكنه كان متعباً فغفا.

***

لو كان له أن يتتبع الطريق منذ بداياته ويكتب سيرته فسيكون للضيم وشظف العيش مكانهما فيها. فهو الذي رأى. مثلما رأى الملايين من جيله. رأى الموت يختطف أباه وهو لم يزل في الثانية عشرة. رأى أمه تترمّل. رأى الفقر والقهر في سنين الحصار يحتلّان حياتهم وبيتهم وطفولته. لكنه رأى أمّه تحارب على كل الجبهات بشجاعة وصبر خرافيين لتدبر أمور العيش. تعلّم منها معنى التضحية والكرامة. هو الذي رأى السرطان يغزو جسدها. رآها تقاوم آلام المرض بشجاعة وتتشبّث بالحياة. لكن جسدها ذبل. وآلمه ألا يستطيع درء آلام السرطان، ولا الآلزهايمر الذي انقضّ عليها. هو الذي رافقها حتى آخر دقيقة من حياتها في المستشفى سنة ٢٠١٧. وهو الذي أشرف على التغسيل ورآها تُدفن في النجف.

عزاؤه أنه رأى فرحها العارم حين تخرّج من قسم علوم الحاسوب في الجامعة التكنولوجية سنة ٢٠١٥. اصطحبها لتحتفل معه ومع أصدقاءه. لو كانت هنا الآن لافتخرت بتعيينه معيداً يمارس اختصاصه في كليّة أهلية بعد كل هذه السنين من التنقل بين شتّى الأعمال. كم كان الطريق طويلاً: عامل بناء، چايچي، عامل في فرن، بائع كتب، عرضحالچي، موظّف في معمل مشروبات.

قال له جارهم بعد أن عرف أنه حصل على الوظيفة: «خلص بعد، شعندك تتظاهر؟» «خايب آني جاي أتظاهر على هاي؟ حتين لو يبقى بس واحد مظلوم بأبعد نقطة بالعراق هم أطلع أتظاهر. لأن أحب الناس، وأحب العراق. طلعت، وأطلع، وراح أطلع.»

لكن الطريق لم يكن كله ألم وحزن. كان زاده في رحلته الجمال بأشكاله التي لا تنتهي، وفي واحاته التي يهرب إليها: شعراً، ورسماً، وطرباً على العود الذي عشقه. وكان زاده في رحلته الحب بأطيافه: في المرأة، حبيبة وصديقة، وفي الصديق والرفيق. وفي الوطن ومعانيه.

سيكتب سيرته في يوم ما. لكن عليه أن يواصل طريقه. فتح عينيه ونهض وعاد إلى التحرير.

***

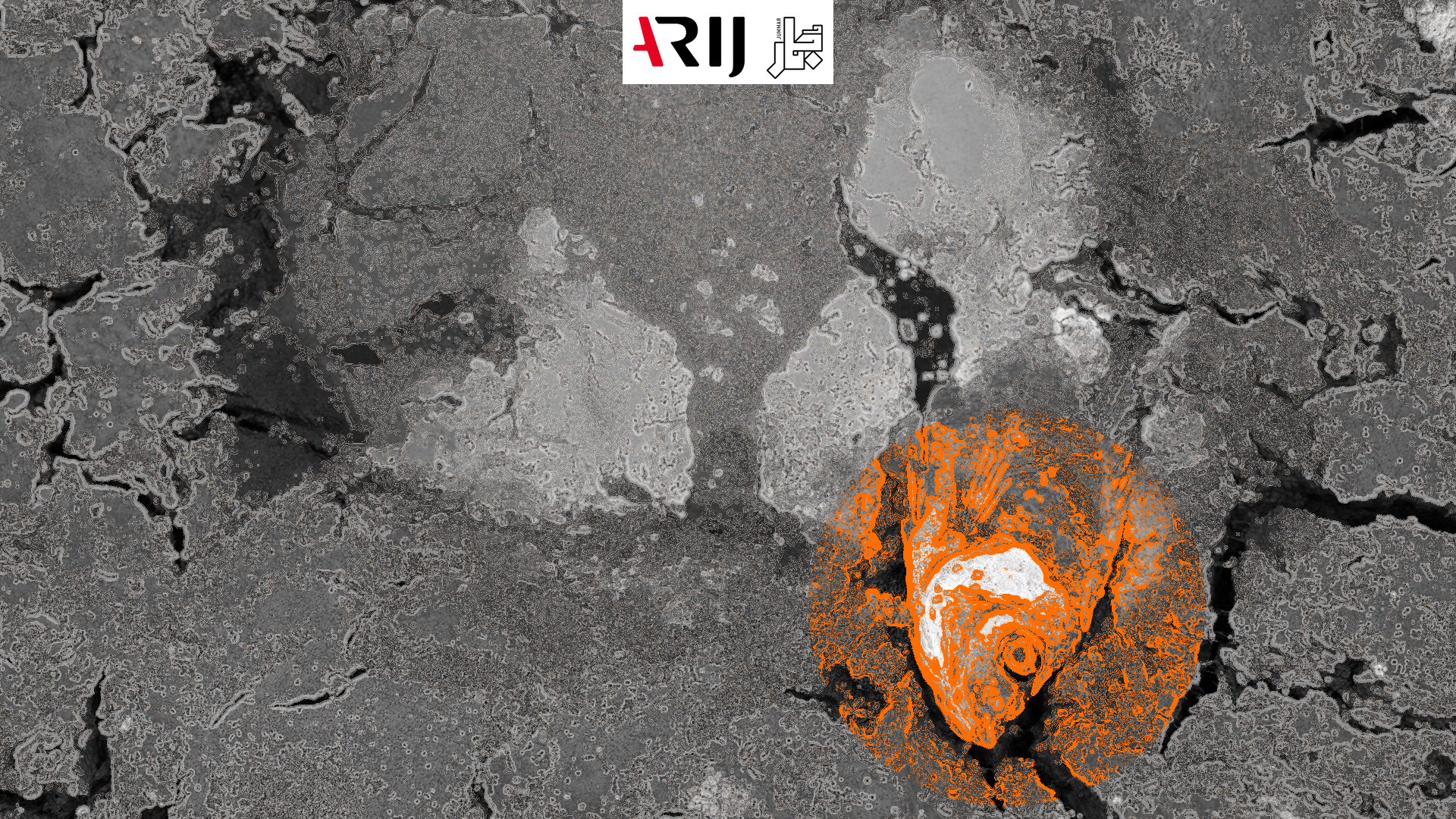

نظر حوله إلى بحر الأجساد التي تملأ الساحة. كان يرى كل جسد موجة عارمة تختزن مزيجاً من الغضب والإصرار والأمل. الرؤوس مرفوعة بشموخ. والأيادي قبضات تطالب، أو تمسك لافتة، أو ترفع شعاراً، أو راية. والحناجر تهتف غاضبة. هذا هو الطوفان الذي كان يحلم بقدومه. وكم كان يحلم. لكن أحلامه لم تكن منسوجة من سذاجة، بل أحلام تعلّمت من التاريخ وقوانينه. حلم يستمد قوته من إيمانه بهذه الأرض. كان يردّد ما قاله مظفّر: «وطني علّمني أن أقرأ كل الأشياء.»

ظل على يقين أن الطوفان قادم، حتى حين كان الآخرون، بغض النظر عن نواياهم، يسقطون في شراك اليأس واليباس. سيعترف أن اليأس كان يطارده هو أيضاً أحياناً. لكنه لم يستسلم. حتى حين جاء ذات مرة إلى التحرير ولم يجد أحداً. احتضن العلم يومها وجلس ينتظر. وحيداً. ولم يقل لأحد أن الشِعر كان سلاحه بوجه اليأس.

«سينهض من صميم اليأس جيل/مريد البأس جبّار عنيد/يقايض ما يكون بما يرجّى/ويعطف ما يراد لما يريدُ»

الجواهري العظيم كان يعرف أن جيلاً قادماً سيفعلها. وفعلها هذا الجيل، جيل صفاء. حين عرض لوحاته ضمن معرض «أنا عراقي أنا أقرأ» شاكسه أحد أصدقائه قائلاً: «هذا صاحبك الخابصنا بيه مدح حافظ الأسد» فقال له: «إي، أدري. بس آني اللي يهمني حبّه للعراق. فآنه مستعد أمشّيلهيّا. بعدين يگولون: يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره.» وضحك.

فعلها جيلنا الذي طالما سخروا منه. شعر بالغضب ذات مرة حين كتب واحد من «مثقفي» الجيل الذي سبقهم، على تويتر ذات مرة يتساءل باستعلاء: «نحن كنّا نقرأ كثيراً؟ هل يقرأ هذا الجيل أي شيء؟ هل يعرفون أي شيء؟» رد عليه مباشرة وتحداه أن يواجهه في مناظرة وترك له أن يختار الموضوع. لم يرد طبعاً. كان أجبن من أن يواجه ضعفه. كان يغضب من أولئك المثقفين الذين يتباهون بنخبويتهم. المنفصلين عن الواقع وأولئك الذين يجاملون السلطة ورموزها. ولم يتردد في مواجهتهم.

وكان يلام على الحلم وعلى الإفراط في الأمل والمغالاة في حب العراق. حين كتب «محّد يحب العراق بگدّي» سأله أحدهم ما معنى أن تحب العراق؟ فالكل يقولون إنهم يحبون العراق. حتى الذين ينهبون العراق ويقتلوننا يصرّون على المجاهرة بحبهم له ليل نهار. والذين نتظاهر ضدهم يقولون إنهم يحبّون العراق، فما الفرق يا صفاء؟ وكان ردّه: «اعتمدوا القلب، فالقلب يعرف مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة».

«چا إنت حسبالك الشعر بيه جواب لكل شي؟»

«إي طبعاً»

***

ها هو العراق يعود، هو وألحانه. وليس اللحن حزيناً.

***

شعر بألم شديد في رأسه. وسقط أرضاً.

***

ظلام

***

لم يعد يرى شيئاً إلا السواد.

لكنّه يسمع صوت أنفاسه.

ويسمع وقع أقدام تركض وصراخ وضجيج.

«انضرب»

«لك لا»

«الله أكبر»

«إجتّي براسه»

«دخّانية»

«إسعاف»

«بسرعة»

«يمّه»

«أبو التكتك»

«عالجملة العصبيّة»

***

ظلام

***

ظلام تتخلله أضواء ساطعة مثل تلك التي كادت تعميه حين احتجزوه.

***

كان قد فكّر بالموت كثيراً في الماضي. هو الذي رأي ثنوة تموت ببطء أمام عينيه. ما معنى أن يموت الإنسان؟ ما معنى أن يموت هو؟ ألّا يكون. لن يكون. لن يتنفّس. لن يعشق. لن يقبّل. لن يغنّي. لن يطرب. لن يضحك. لن يرسم. لن يعزف على العود. لن يأكل. لن يشرب. لن يتظاهر. لن يهتف. لن يضحك. لن يكتب الشعر. لن يقرأ الشعر. لن يحب.

هل يتذكر الموتى حياتهم؟ ألن يتذكّر شيئاً؟ لعلها نعمة النسيان التي غنت عنه أم كلثوم. سيحزن. لن يندم على شيء. إلا على فراق العراق. سيشتاق للعراق.

محّد يحب العراق بگدي.

لا عزاء سوى أنه سيرى ثنوة. سيقبل جبينها ويديها ويحتضنها. سيستلقي بجانبها ليريح رأسه بين يديها، كما اعتاد أن يفعل حين كانت . . . هنا.

***

٢٨ تشرين الأول، ٢٠١٩

***

«شونچ يمّه؟»

«هلا يمّه. هاي شبيه راسك وليدي؟ شصار؟»

«لا تخافين. بسيطة.»

«وين چنت؟ بالتحرير؟»

«إي. چا وين.»

«منو چان هناك ويّاك؟»

يضحك ويقول لها:

«گولي منو ما چان؟ العراق كِلّه.»

«تعال ارتاح»

***

حاول أن يتذكر بيت شعر، يسكن فيه في تلك اللحظة ويستريح.

***

«عراق، عراق، ليس سوى عراق».

النص جزء من كتاب “رائحة الفلفل – تحليل وتأريخ وسير لانتفاضات العراق” الصادر عن دار الرافدين.

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

جمهورية بيت طعيس..

الثراء القذر أو كيف تحكُم بالنيابة عن الآخرين

19 أبريل 2024

الجفاف والعطش.. جردة مطولة بالأنهار والسياسات المائية في العراق

18 أبريل 2024

"مَنْ يُريد وظيفةً يتركها مَنْ يعمل بها؟".. عن الممرضات والممرضين في العراق

16 أبريل 2024

صناعة الكَيمر من كلكامش إلى زهرة وأم أحمد

10 أبريل 2024

«أريد عراق حلو

عراق نظيف

عراق كلها تعيش بيه سلام

عراق بيه حياة كريمة»

صفاء السرّاي

شعر بإرهاق وألم شديد في ظهره بعد أن ساعد في إسعاف أحد المتظاهرين المصابين على الجسر، فقرر أن يأخذ استراحة. مشى بمحاذاة مدرسة العقيدة ثم قطع الساحة متجهاً نحو حديقة الأمة. تذكّر أول مرة جاء فيها إلى ساحة التحرير. ثماني سنوات مرّت كان يعود فيها هنا كلّما سمع النداء. وكان يلبّيه كل مرّة. حتى صار هو الذي ينادي ويحفّز ويشجّع. يحبّ التحرير. يحبّها لأنها صارت بيته الثاني. كان الثائر فيه طفلاً، فكبر وتعلّم فن الاحتجاج، هنا، تحت نصب الحريّة الذي حيّاه بقلبه قبل أن يمر من تحته. كان من الذين يؤمنون أن الاحتجاج فنٌ. فنٌ له قواعده وتاريخه وتراثه. لكنه فنٌ يمكن أن يمارس بعفوية أيضاً، لأنه ينبع من غريزة الحريّة. وأجمل ما فيه أن آلة الاحتجاج الأولى: الجسد، متاحة ومشاعة لكل إنسان. كل ما عليه هو أن يقف، ويرفع ذراعيه، ويهتف بكل ما أوتي من صوت. وسينتظم إيقاع الأنفاس وتتناغم موسيقى الحناجر وهي تهتف، وستجد القلوب والعقول المفردات التي تقول ما يعتمل فيها، وستستعين بالقافية إن اقتضي الأمر.

يحبّها لأنها درّبته على فنون الاحتجاج هذه وصنعت منه ثائراً. يحبها لأنها مدرسة. وخيل إليه أن نصب الحرية الذي مر من تحته هو اللوح الهائل في هذه المدرسة. اللوح الذي كُتب عليه ماضي البلاد الذي يناجي حاضرها ويحلم بمستقبلها. لكنّه وبّخ نفسه وذكّرها أن المدرسة الأولى كانت المدرسة الأم والأم المدرسة. ثنوة. فهي التي كانت تشد من أزره وتشجعه على العودة هنا. هي كانت تدفعه حتى حين كان الآخرون يجدون الاحتجاج مضيعة للوقت أو حتّى ترفاً، ويلومونه على إصراره. كانوا يظنونه من غلاة الحالمين. ولكنه كان يعرف أن الحلم حق.

في حديقة الأمّة أراح جسده على الأرض مسنداً ظهره ورأسه إلى جذع شجرة فعاوده الألم. أغمض عينيه. كأن للألم نفسه ذاكرة وتاريخاً في الجسد يصرّ على تذكير المتألم بهما. كلما اعتقلوه في الماضي، كانوا يحاولون ابتزازه بالألم. يعصبون عينيه. ويمارسون القسوة التي يجيدونها على جسده بوحشية في الظلام. يريدون إسكات آلة الاحتجاج. تخريبها وترهيب صاحبها. لكنه كان يرى وجه أمّه أثناء التعذيب ويسمع صوتها تقول له: «خلّي راسك مرفوع، وليدي.» وأجابها، من جديد، «ظل الراس مرفوع يمّه.» هل تسمعه الآن؟

حين أخذوا يفتكون بالثوّار ويهددونهم بالقتل، اضطر إلى الذهاب إلى كردستان. لكنه لم يستحمل البقاء بعيداً عن التحرير. فعاد إلى بغداد ليكون في قلب الثورة في الخامس والعشرين من تشرين الأول. فتح عينيه وأخرج هاتفه المحمول من جيبه. راجع اللقطات التي كان قد صورها في الساعات الماضية. كان التعتيم الإعلامي على ما كان يجري قد أثار حنقه، فأخذ يوثّق كل ما يمكن توثيقه من كرّ وفرّ، ومن قمع وعنف ضد المتظاهرين، ويحاول إيصاله إلى الفضائيات ليرى الناس والعالم.

أعلمه الفيسبوك أن أحدهم أعجب بشيء ما. ضغط ليعرف ما هو الشيء ومن هو المعجب. لم يعرف المعجبة التي أثارت انتباهها لقطة كان قد وضعها على جداره منذ زمن. يمشي فيها هو في الطين مردّداً شعر المعلّم «مرّة أخرى أمد القلب بالقرب من النهر، زقاق، مرة أخرى أحنّي نصف أقدام الكوابيس بقلبي، وأضيء الشمع وحدي، وأوافيهم على بعد وما عدنا رفاق، لم يعد يذكرني منذ اختلفنا أحد غير الطريق، صار يكفي.» واستعاد الأبيات التي لم تظهر في اللقطة «يا إلهي إن لي أمنية ثالثة/أن يرجع اللحن عراقياً/وإن كان حزين.» وقال في سرّه: لم تتحقق أمنية سقوط القمع بداء القلب بعد، لكن ها هو اللحن قد عاد عراقياً، وليس حزيناً. حطّ دوريّ بالقرب منه فحاول أن يلتقط صورة له، لكنه هرب. كبس على الزر الذي يعكس العدسة والتقط عدة صورة ذاتية. تأمل وجهه المتعب في الصورة. أعجبه لون الوشاح السماوي حول رقبته. كان يحتمي به من الغاز المسيل للدموع. لم يكن باسماً كعادته. لكنه نشر الصورة على جداره. هو وحده الآن لكنه لم يعد وحيداً. وفكّر بالطريق. طريقه هو الذي ما زال يقطعه. كيف بدأ وتعرّج وإلى أين سيأخذه. «سأقطع هذا الطريق إلى آخري وآخره». لكنه كان متعباً فغفا.

***

لو كان له أن يتتبع الطريق منذ بداياته ويكتب سيرته فسيكون للضيم وشظف العيش مكانهما فيها. فهو الذي رأى. مثلما رأى الملايين من جيله. رأى الموت يختطف أباه وهو لم يزل في الثانية عشرة. رأى أمه تترمّل. رأى الفقر والقهر في سنين الحصار يحتلّان حياتهم وبيتهم وطفولته. لكنه رأى أمّه تحارب على كل الجبهات بشجاعة وصبر خرافيين لتدبر أمور العيش. تعلّم منها معنى التضحية والكرامة. هو الذي رأى السرطان يغزو جسدها. رآها تقاوم آلام المرض بشجاعة وتتشبّث بالحياة. لكن جسدها ذبل. وآلمه ألا يستطيع درء آلام السرطان، ولا الآلزهايمر الذي انقضّ عليها. هو الذي رافقها حتى آخر دقيقة من حياتها في المستشفى سنة ٢٠١٧. وهو الذي أشرف على التغسيل ورآها تُدفن في النجف.

عزاؤه أنه رأى فرحها العارم حين تخرّج من قسم علوم الحاسوب في الجامعة التكنولوجية سنة ٢٠١٥. اصطحبها لتحتفل معه ومع أصدقاءه. لو كانت هنا الآن لافتخرت بتعيينه معيداً يمارس اختصاصه في كليّة أهلية بعد كل هذه السنين من التنقل بين شتّى الأعمال. كم كان الطريق طويلاً: عامل بناء، چايچي، عامل في فرن، بائع كتب، عرضحالچي، موظّف في معمل مشروبات.

قال له جارهم بعد أن عرف أنه حصل على الوظيفة: «خلص بعد، شعندك تتظاهر؟» «خايب آني جاي أتظاهر على هاي؟ حتين لو يبقى بس واحد مظلوم بأبعد نقطة بالعراق هم أطلع أتظاهر. لأن أحب الناس، وأحب العراق. طلعت، وأطلع، وراح أطلع.»

لكن الطريق لم يكن كله ألم وحزن. كان زاده في رحلته الجمال بأشكاله التي لا تنتهي، وفي واحاته التي يهرب إليها: شعراً، ورسماً، وطرباً على العود الذي عشقه. وكان زاده في رحلته الحب بأطيافه: في المرأة، حبيبة وصديقة، وفي الصديق والرفيق. وفي الوطن ومعانيه.

سيكتب سيرته في يوم ما. لكن عليه أن يواصل طريقه. فتح عينيه ونهض وعاد إلى التحرير.

***

نظر حوله إلى بحر الأجساد التي تملأ الساحة. كان يرى كل جسد موجة عارمة تختزن مزيجاً من الغضب والإصرار والأمل. الرؤوس مرفوعة بشموخ. والأيادي قبضات تطالب، أو تمسك لافتة، أو ترفع شعاراً، أو راية. والحناجر تهتف غاضبة. هذا هو الطوفان الذي كان يحلم بقدومه. وكم كان يحلم. لكن أحلامه لم تكن منسوجة من سذاجة، بل أحلام تعلّمت من التاريخ وقوانينه. حلم يستمد قوته من إيمانه بهذه الأرض. كان يردّد ما قاله مظفّر: «وطني علّمني أن أقرأ كل الأشياء.»

ظل على يقين أن الطوفان قادم، حتى حين كان الآخرون، بغض النظر عن نواياهم، يسقطون في شراك اليأس واليباس. سيعترف أن اليأس كان يطارده هو أيضاً أحياناً. لكنه لم يستسلم. حتى حين جاء ذات مرة إلى التحرير ولم يجد أحداً. احتضن العلم يومها وجلس ينتظر. وحيداً. ولم يقل لأحد أن الشِعر كان سلاحه بوجه اليأس.

«سينهض من صميم اليأس جيل/مريد البأس جبّار عنيد/يقايض ما يكون بما يرجّى/ويعطف ما يراد لما يريدُ»

الجواهري العظيم كان يعرف أن جيلاً قادماً سيفعلها. وفعلها هذا الجيل، جيل صفاء. حين عرض لوحاته ضمن معرض «أنا عراقي أنا أقرأ» شاكسه أحد أصدقائه قائلاً: «هذا صاحبك الخابصنا بيه مدح حافظ الأسد» فقال له: «إي، أدري. بس آني اللي يهمني حبّه للعراق. فآنه مستعد أمشّيلهيّا. بعدين يگولون: يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره.» وضحك.

فعلها جيلنا الذي طالما سخروا منه. شعر بالغضب ذات مرة حين كتب واحد من «مثقفي» الجيل الذي سبقهم، على تويتر ذات مرة يتساءل باستعلاء: «نحن كنّا نقرأ كثيراً؟ هل يقرأ هذا الجيل أي شيء؟ هل يعرفون أي شيء؟» رد عليه مباشرة وتحداه أن يواجهه في مناظرة وترك له أن يختار الموضوع. لم يرد طبعاً. كان أجبن من أن يواجه ضعفه. كان يغضب من أولئك المثقفين الذين يتباهون بنخبويتهم. المنفصلين عن الواقع وأولئك الذين يجاملون السلطة ورموزها. ولم يتردد في مواجهتهم.

وكان يلام على الحلم وعلى الإفراط في الأمل والمغالاة في حب العراق. حين كتب «محّد يحب العراق بگدّي» سأله أحدهم ما معنى أن تحب العراق؟ فالكل يقولون إنهم يحبون العراق. حتى الذين ينهبون العراق ويقتلوننا يصرّون على المجاهرة بحبهم له ليل نهار. والذين نتظاهر ضدهم يقولون إنهم يحبّون العراق، فما الفرق يا صفاء؟ وكان ردّه: «اعتمدوا القلب، فالقلب يعرف مهما الرياح الدنيئة سيئة جارفة».

«چا إنت حسبالك الشعر بيه جواب لكل شي؟»

«إي طبعاً»

***

ها هو العراق يعود، هو وألحانه. وليس اللحن حزيناً.

***

شعر بألم شديد في رأسه. وسقط أرضاً.

***

ظلام

***

لم يعد يرى شيئاً إلا السواد.

لكنّه يسمع صوت أنفاسه.

ويسمع وقع أقدام تركض وصراخ وضجيج.

«انضرب»

«لك لا»

«الله أكبر»

«إجتّي براسه»

«دخّانية»

«إسعاف»

«بسرعة»

«يمّه»

«أبو التكتك»

«عالجملة العصبيّة»

***

ظلام

***

ظلام تتخلله أضواء ساطعة مثل تلك التي كادت تعميه حين احتجزوه.

***

كان قد فكّر بالموت كثيراً في الماضي. هو الذي رأي ثنوة تموت ببطء أمام عينيه. ما معنى أن يموت الإنسان؟ ما معنى أن يموت هو؟ ألّا يكون. لن يكون. لن يتنفّس. لن يعشق. لن يقبّل. لن يغنّي. لن يطرب. لن يضحك. لن يرسم. لن يعزف على العود. لن يأكل. لن يشرب. لن يتظاهر. لن يهتف. لن يضحك. لن يكتب الشعر. لن يقرأ الشعر. لن يحب.

هل يتذكر الموتى حياتهم؟ ألن يتذكّر شيئاً؟ لعلها نعمة النسيان التي غنت عنه أم كلثوم. سيحزن. لن يندم على شيء. إلا على فراق العراق. سيشتاق للعراق.

محّد يحب العراق بگدي.

لا عزاء سوى أنه سيرى ثنوة. سيقبل جبينها ويديها ويحتضنها. سيستلقي بجانبها ليريح رأسه بين يديها، كما اعتاد أن يفعل حين كانت . . . هنا.

***

٢٨ تشرين الأول، ٢٠١٩

***

«شونچ يمّه؟»

«هلا يمّه. هاي شبيه راسك وليدي؟ شصار؟»

«لا تخافين. بسيطة.»

«وين چنت؟ بالتحرير؟»

«إي. چا وين.»

«منو چان هناك ويّاك؟»

يضحك ويقول لها:

«گولي منو ما چان؟ العراق كِلّه.»

«تعال ارتاح»

***

حاول أن يتذكر بيت شعر، يسكن فيه في تلك اللحظة ويستريح.

***

«عراق، عراق، ليس سوى عراق».

النص جزء من كتاب “رائحة الفلفل – تحليل وتأريخ وسير لانتفاضات العراق” الصادر عن دار الرافدين.