حبيسات المنازل في العراق.. العيش في أزمان جاهلة

05 آذار 2023

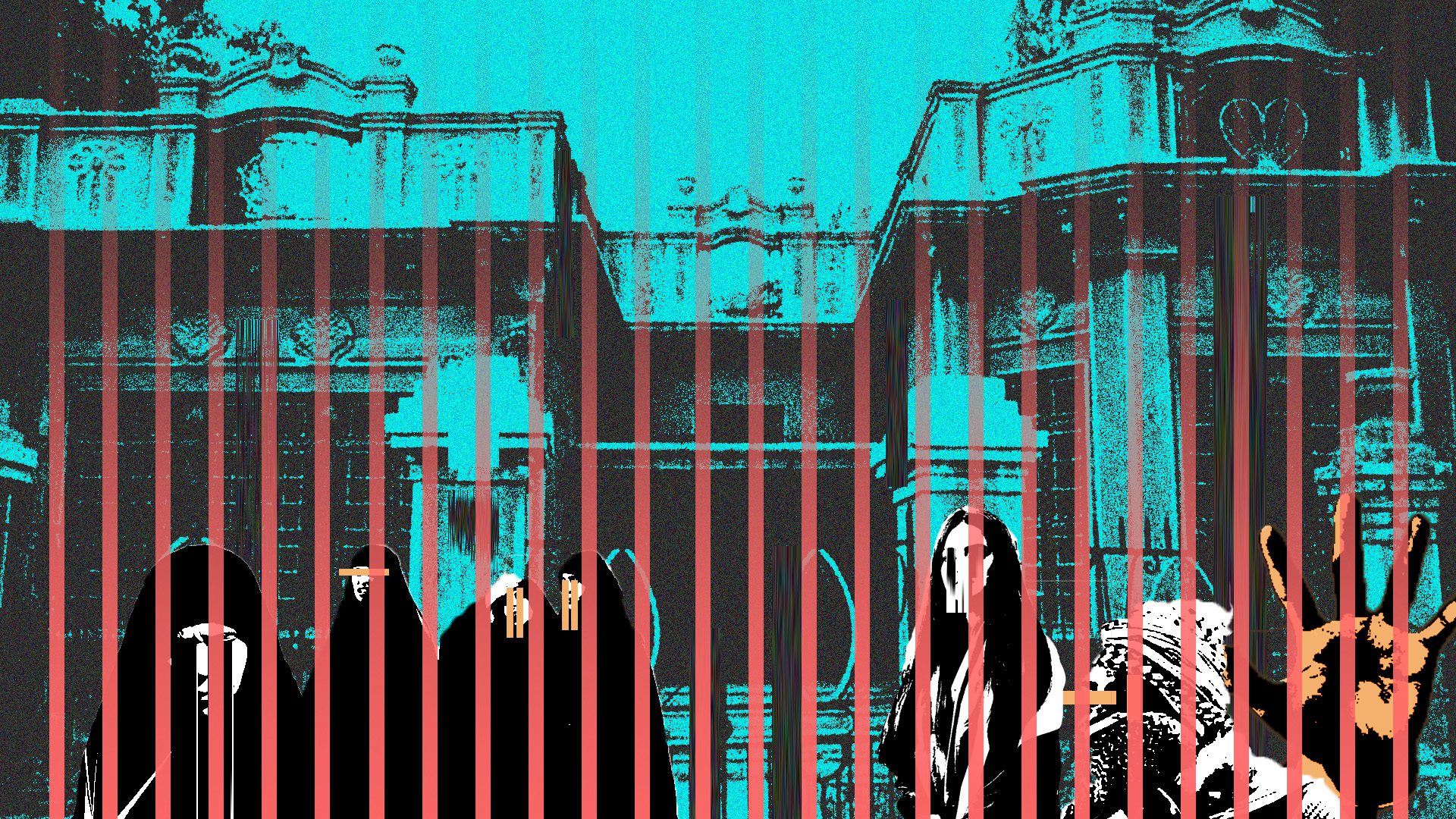

كيف تحوّل الأهل بمرور الوقت إلى ثلةٍ من السجانين يعملون بالمجان لحساب المجتمع وعلى حساب تعاسة وقهر بناتهم؟ هل بتنا نعيش في حالة قطيعة تامة بيننا وبينهم لدرجة عدم القدرة على الجهر برفض الانصياع لتقاليد مجتمع عفا عليها الزمن؟ هل بتنا غرباء عنهم حدّ أنهم قادرون على طرح فلذات أكبادهم تحت الأرض في طقوس قربانية وحشية مرعبة لإرضاء الناس والحصول على نظرة استحسان؟

إذا كانت ثمة ميزة للذكور في العراق فهي أنهم عصيون على الحبس، غالبيتهم العظمى على الأقل. إذ لا تُفرض عليهم، عادة، أية قيود تمنعهم من التنقل بحرية، من مرحلة المشي المُتعثِّر في الطفولة وحتّى الوفاة.

بمقابل ذلك، فإن الغالبية الساحقة من نساء العراق وفتياته يعشن حالة حجر تشبه تلك التي عاشها الجميع أثناء جائحة “كورونا”، ولذلك، ربما، فإن النساء شعرن بأن شيئاً لم يتغيّر عليهن، على العكس من الرجال الذين اضطروا لعيش الحبس خلال الجائحة وإن لأغراض صحية وبشكل مؤقت.

لكن ما تغيّر على بعض النساء هو جمعهن مع معنفيهنّ من الرجال في بيت واحد لفترة أطول من المعتاد. الحال هذه، الحجر على نساء العراق وفتياته هو فرض يومي “طبيعي”، إذ انهن محرومات من مغادرة المنزل دون سلسلة موافقات وتبريرات وأسباب يجب أن تكون شرعية وفق منظور من يمنح إجازة الخروج.

الخروج من المنزل حقّ.. والحرمان منه عنف!

“حبس قسري” أو “اختطاف” أو “تعنيف” يتمثل بالحرمان من الخروج، هذه كلها أوصاف لفعل واحد، هو رغبة الذكور بفرض السيطرة والهيمنة على النساء من العائلة. وفي بعض الأحيان يُمارس رجال من غير العائلة المباشرة، كالأجداد أو الأعمام أو أبنائهم، سلطتهم لحرمان امرأة من مغادرة المنزل أو منعها من حقها بممارسة حرية التنقل داخل المنطقة أو المدينة أو الدولة.

لمجرد أنهم يشتركون مع المرأة بالدمّ، يُمارس الرجال حبس المرأة.

تنضوي هذه الممارسة تحت تعريف العنف المنزلي، والمتمثل بكونه عنفاً اقتصادياً بحيث تمنع المرأة من الانخراط في المدرسة أو العمل، وعنفاً نفسياً وعاطفياً باجبارها عن الانقطاع عن هذه المرافق وكذلك عن الأصدقاء والعائلة، وبالتالي تقويض شعورها أيضاً.

الكثير من هذه الممارسات يصحبها تعنيف جسدي.

وعلى الرغم من أن العنف، وتحديداً ضدّ النساء، مدرج على رأس أجندات المنظمات الحقوقية بشكل عام والنسوية بشكل خاص، إلا أنه لا يتم اعتبار الحرمان من الخروج أو الحبس القسري نوعاً من أنواع العنف؛ علماً بأنه من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة العراقية شيوعاً، إذ يندر ألا تخبره إحداهن في العراق.

على سبيل المثال، في تقريرها المفصل عن المساواة الجندرية وتمكين النساء في العراق، لم تشر منظمة “اوكسفام” إلى الحبس القسري على أنه عنف بقدر ما اعتبرته مُحدِّداً يمنعُ النساء من المشاركة الاقتصادية، مشيرة إلى ما سمّته “إصرار” الرجل الدائم على تعقّب المرأة لمعرفة مكان وجودها، و”إصراره” على طلب اذنه لغرض الحصول على الرعاية الصحية!

تتشارك نساء كثيرات هذه الحال، والتي لا يمكن إلا اعتبارها جريمة، وإن كانت بنظر كثر في المجتمع حقاً للرجال. ولا تقتصر الجريمة على تقييد الحركة، وإنما أيضاً على تبعات هذا التقييد على النساء، إذ يسود الاعتقاد بأن منع الخروج يحصل فقط في الحالات التي تريد المرأة فيها الترفيه عن نفسها -وهذا حقها- ولكنه يمتد أيضاً إلى حالات ضرورية، ما يعني أن لحرمانها من الخروج فقدانا ماديا وحتى جسديا. لم تفلح محاولات الكثيرات تحدي هذه الحال، وبشكل يومي، سوى كبيرات السن اللواتي يُنظر إليهن على أنه “لا خوف منهن أو عليهن” بحكم العمر وترهل الجسد وضياع آثار الشباب!

تبلغ ف.أ 52 عاماً الآن، وقد عانت الحرمان من الخروج لفترة طويلة من حياتها.

ترمَّلت ف.أ في سنٍّ صغيرة، وهو ما اعتبره أهل زوجها مسوغاً لحرمانها من الخروج إلا بموافقة واضحة من أخ زوجها الأكبر الذي يسكن بعيداً عنهم، وإلا فعاقِبتها حرمانها من أطفالها.

حرمها الخروج من التقاضي بمسألة تخص ورثتها وممتلكاتها، وهكذا خسرت جزءاً من أموالها وأموال أطفالها جراء عدم قدرتها على قصد محامٍ. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد خسرت حصتها من الإرث عندما منعها أخ زوجها من الوصول إلى المحكمة لإيكال محامٍ، وجلب لها عوضاً عن ذلك محامٍ زائف إلى المنزل لتوقع وكالة له على أنها وكالة خاصة، ليتضح في ما بعد أنها وكالة عامة مُطلَقَة بالتصرف بممتلكاتها وممتلكات ابنائها لصالح أخ الزوج.

الناشطات ممنوعات من الخروج أيضاً

ينسحب هذا الحرمان من الخروج على الناشطات النسويات أيضاً، وهن المُدافعات عن حقوق النساء. فالكثيرات منهن، ورغم تسنمهن مراكز مجتمعية مهمة، إلا أنهن لا يستطعن السفر أو المكوث لأيام معدودة في قلب العراق بعيداً عن مناطقهن لأغراض العمل، وبالطبع لا يمكنهن مغادرة البلاد دون سلسلة معقدة من الموافقات والضمانات والتبريرات لرجال العائلة.

إزاء هذا الواقع، يجب التساؤل عن جدوى العمل النسوي حول التمكين وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وتعزيز الديمقراطية وإشراك النساء في حملات التماسك المجتمعي، وغيرها من نشاطات منظمات المجتمع المدني، في وقت ممكن لمن يقمن بكل هذه الفعاليات أن يُحبسن من أي رجل في العائلة فقط لمجرد كونه رجلاً!

تجد ع.ح، وهي ناشطة نسوية، إنها محظوظة لأن أهلها وبعد عناء طويل سمحوا لها بالسفر للحصول على تدريب مع منظمة الأمم المتحدة، ولكنها اضطرت أن تمتثل لشروطهم في المكوث بغرفة الفندق وعدم مغادرتها بحلول الساعة السابعة مساءً، وأن تصوّر لهم غرفة نومها وبشكل يومي. تقول ع.ح إن العلاقة معهم لم تعد كسابق عهدها بسبب هذا الشرط لما تنطوي عليه من تشكيك وإهانة، والأكثر.. شعورها بانعدام حيلتها أمام نفسها.

أما ن.س، وهي ناشطة بيئية، فقد استحصلت حقها بالخروج بشكل تدريجي، وهذا أخذ منها سنوات طويلة وكان على مراحل ويزداد صعوبة كلما رفضت الزواج بمن يتقدمون لها. لكنها وبفضل مقاومتها وتحاورها مع العائلة بشكل هادئ وعقلاني استطاعت أن تتنقل بحرية إلى حدّ ما. بيد أنها فشلت في إدامة حيازة هذا الحق أو حماية هذا المكتسب بسبب تعليق مسيء على حسابها بفيس بوك.

غيّر هذا الحساب، الذي لا تعرف إذا كان حقيقياً أم زائفاً، لشخص معرف أم غير معرف في المجتمع، مراهقا أم ناضجا، حياتها، وجعلها تشعر بإحباط لفترة ما، إذ وجدت نفسها ترتد إلى نقطة الصفر.. لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة نشاطها المجتمعي بحدود “الممكن”، على حد تعبيرها.

عقوبة الحبس القسري

لجريمة الحبس القسري تداعيات لا تحصى على النساء جميعهن، الأمر الذي يلقي بظلاله على المجتمع برمته بطبيعة الحال. فهناك تردٍ للصحة النفسية للمرأة وتراجع صحتها الجسدية أيضا نتيجة الروتين وقلة الحركة وندرة التواصل الفعلي مع العالم الخارجي والمراقبة على التصرفات اليومية. إلى ذلك تضاف صعوبة الحصول على عمل يرضي موقعه أولياء الأمر، هذا إذا منحوا المرأة الإذن بالعمل -المشروط عادة- في المقام الأول!

لكل هذا أثرٌ سلبيّ على الحياة العائلية ونسقها وطاقتها والذي يرافق المرأة حتى في أكثر الطرق السائدة حينما تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها.

وبالنسبة للفتاة، فالحرمان من الخروج قبل الزواج يعني عدم قدرتها على اختيار شريك الحياة أو حتى إمكانية التعرف عليه بشكل جيد قبل الارتباط، ما من شأنه أن يقلل من احتمالية الطلاق بسبب سوء الاختيار. وعندها يُخلق حرمانٌ من الخروج من نوع آخر، إذ وعلى الرغم من تسبب المجتمع والعائلة بتكرار حدوث الزواجات غير المتوافقة، إلا أن القانون لم يدرج أي مادة تسمح بالفكاك من زواج متهرئ.

وهذا يعني أن جريمة الحبس القسري تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق أمهات خائفات مترددات طوال الوقت، نتيجة حالة الترقب التي كن يعشنها طوال تفاصيل يومهن حيث كانت تصرفاتهن اليومية محلّ مراقبة دائمة للتأكد من ملاءمتها للمعايير المجتمعية أو “لقبول” النساء مجتمعياً وتشربهن للمفاهيم الذكورية بالكامل. بالمحصلة، يعيد المجتمع إنتاج هياكل الهيمنة بمساهمة الأمهات أنفسهن، كحالة أم طيبة العلي التي كانت بمثابة الفخ التي اصطيدت بها الطريدة.

ثائرات بانتظار الاذن

يمنع الحبس القسري نفسه النساء من كسر دائرة التعنيف المستمر، وذلك لكونه السبب الأساسي في عدم قدرتهنّ على الجهر برفض النظام الأبوي الذكوري والخروج ضده عبر احتجاجات نسوية في الفضاء العام. فمع كل الغضب الذي تبثه النساء والفتيات في مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة مقتل إحداهن أو تعنيفها بوحشية أو التمثيل بجسدها، ورغم حنقهن على المواد القانونية التي تشرعن الميسوجينية (كراهية النساء) وتجعل منها أسلوب “تعامل” مقبولا مع النساء، إلا أن هذا الغضب لا يجد طريقه إلى الشارع.

فكيف تطلب النساء الاستئذان بالخروج ممن يثرن عليهم؟

في انتفاضة تشرين احتج عدد لا يستهان به من النساء. كانت تلك فرصتهن التاريخية التي فوتنها، إذ طالبن بمطالب وطنية بحتة كتلك التي طلبها الرجال، وتلك بغالبيتها مشروعة ما دامت تنادي بالحريات المدنية. ولكن المشكلة كانت بأنهن لم يلتفتن الى اضطهادهن المزدوج كمواطنات مرة وكإناث مرة أخرى، وهذا ما لا يشتركن به مع الرجال.

تَطلّب منهن الخروج للاحتجاج اجراءات تخفٍّ كثيرة، مثل تفادي أن يتم تصويرهن داخل ساحات التظاهر كي لا تصل الصور لأهليهن الذين يرفضون خروجهن، ووضع النظارات الشمسية وأقنعة طبية لتخفي ملامحهن من أعين من يعرفهن داخل الساحات، إلى جانب ابتكارهن حججاً متنوعة وإبداعية لإقناع الأهل من أجل مغادرة بوابة المنزل. وعندما وقفن في الساحات لم يذكرن كل هذا.. فيما تدفق الرجال بسيارتهم أو بالمواصلات أو راجلة ليكونوا في ساحات التظاهر ودون مساءلة الأهل بالغالب.

نادراً ما سجل تاريخ العراق الحديث تظاهرات احتجاجية حاشدة ترفع مطالب نسوية صرفة، ولكن نذكر منها في السنوات الأخيرة مسيرة الورد أو مسيرة شذر تشرين، والتي كانت رداً على زعيم سياسي ديني طلب الفصل بين الجنسين في تظاهرات 2019؛ وحتى هذه كانت في اطار التظاهرات العامة. أما التظاهرات أو الوقفات للمطالبة بمطالب نسوية صرفة، مثل تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 والمطالبة بسن قانون لتجريم العنف في العراق ورفض القانون الجعفري، فكانت لا تتناسب البتة مع الرفض الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي.

لدى النساء أسباب متعددة.

تقول ي.ي في معرض الحديث حول الوقفات التي خرجت عقب مقتل طيبة العلي: “ما مسموحلي اطلع راسي من باب الحوش فشلون أكدر أوصل لأماكن الوقفات.. والذهاب خلسة حيسببلي هواي مشاكل ومن المحتمل ينهي مستقبلي الدراسي”.

أما ز.أ فتقول “ما اگدر اطلع.. يعني اي مظاهرة ممنوع.. وخصوصاً الوقفات الي تخص النساء.. واي مخالفة للقوانين ممكن الحك طيبة.”

فيما قالت ر.ا “بمدينتي ما سووا وقفة حداد للاسف، وحتى لو صارت ما چان گدرت احضرها لان ما مسموحلي اطلع من البيت إلا بأذن و ما يقبلون (أهلي) اصلا اشارك بهيچ نشاطات”.

وتقول م.ا “شاركت اونلاين بكلشي لكن ابوي بالذات هددني اذا طلعت من باب البيت راح يخليني الحك طيبه بالمصير ونجبرت اكعد بالبيت بدون ماسوي شي”.

سادت حالة غضب عارمة بين الكثيرات من النساء بشأن مقتل طيبة العلي تحت ذريعة القتل غسلاً للعار، وذلك لعدة أسباب أهمها التسجيلات الصوتية التي أظهرت كيف فاوضت الضحية من أجل انتزاع حقها في حياة آمنة وبالخروج من المنزل. أرادت طيبة أن تتحرر من خطف حقيقي -هو حال حياتها- والذي تعيشه نساء أخريات أيضاً ومن سنين، لكن لم يطلق عليه أحد خطفاً أو حبساً جبرياً. تشبه طيبة والكثيرات ذلك الطائر الذي حلق حراً لفترة ما ثم ما لبث أن استدرجه من يحب إلى قفصه.

جلسات التفاوض تلك مكررة بحياتنا بشكل مهول ولمئات المرات من أجل استحصال فتات الحقوق لدى الزوج وعائلته أو لدى الأهل، فقط في محاولة لجعلهم يرون الزاوية التي نرى منها.. وهذا أشقّ أمر على أي انسان وهو يحاول توضيح الواضح وينازع من أجل أن يري “خصومه” -الذين هم أهله- المسألة من زاوية عادلة غير متحيزة وغير معبرة عن مصالح أو امتيازات طرف دون آخر.

كيف تحول الأهل بمرور الوقت إلى ثلة من السجانين يعملون بالمجان لحساب المجتمع وعلى حساب تعاسة وقهر بناتهم؟ هل بتنا نعيش في حالة قطيعة تامة معهم لدرجة عدم القدرة على الجهر برفض الانصياع لتقاليد مجتمع عفا عليها الزمن؟ هل بتنا غرباء عنهم حد أنهم قادرون على طرح فلذات أكبادهم تحت الارض في طقوس قربانية وحشية مرعبة لإرضاء الناس والحصول على نظرة استحسان؟

حشّد الجميع من أجل تظاهرات تدير ذقن السلطة إلى قضايا النساء ولو لمرة واحدة من خلال زخم الحضور على الأرض، ولكنه كان حضوراً مخجلاً لمن حشّد لتلك التظاهرات ومثير لسخرية المراهنين على ضعف الحراك النسوي في الشارع. وبين احباط الناشطات وسكوتهن الخجل بسبب تفوقهن العلمي أو العملي أو مكانتهن المجتمعية من البوح أنهن خاضعات للحبس ولا سلطة لديهن على التحرك حيث يرغبن إلا بأخذ الإذن، يظل الحبس القسري أساساً في حراكنا النسوي اليوم.. كما كان التعليم بمرحلتيه الابتدائي والعالي القضية المركزية للرعيل الأول من النسويات العراقيات في القرن الماضي. لم نتقدم بعد إلى الأمام.. ما زلنا حبيسات أزمان جاهلة.

ومنكم/ن نستفيد ونتعلم

هل لديكم/ن ملاحظة أو تعليق على محتوى جُمّار؟ هل وجدتم/ن أي معلومة خاطئة أو غير دقيقة تحتاج تصويباً؟ هل تجدون/ن اللغة المستعملة في المقالة مهينة أو مسيئة أو مميزة ضد مجموعة ما على أساس ديني/ طائفي/ جندري/ طبقي/ جغرافي أو غيره؟ الرجاء التواصل معنا عبر - editor@jummar.media

اقرأ ايضاً

إذا كانت ثمة ميزة للذكور في العراق فهي أنهم عصيون على الحبس، غالبيتهم العظمى على الأقل. إذ لا تُفرض عليهم، عادة، أية قيود تمنعهم من التنقل بحرية، من مرحلة المشي المُتعثِّر في الطفولة وحتّى الوفاة.

بمقابل ذلك، فإن الغالبية الساحقة من نساء العراق وفتياته يعشن حالة حجر تشبه تلك التي عاشها الجميع أثناء جائحة “كورونا”، ولذلك، ربما، فإن النساء شعرن بأن شيئاً لم يتغيّر عليهن، على العكس من الرجال الذين اضطروا لعيش الحبس خلال الجائحة وإن لأغراض صحية وبشكل مؤقت.

لكن ما تغيّر على بعض النساء هو جمعهن مع معنفيهنّ من الرجال في بيت واحد لفترة أطول من المعتاد. الحال هذه، الحجر على نساء العراق وفتياته هو فرض يومي “طبيعي”، إذ انهن محرومات من مغادرة المنزل دون سلسلة موافقات وتبريرات وأسباب يجب أن تكون شرعية وفق منظور من يمنح إجازة الخروج.

الخروج من المنزل حقّ.. والحرمان منه عنف!

“حبس قسري” أو “اختطاف” أو “تعنيف” يتمثل بالحرمان من الخروج، هذه كلها أوصاف لفعل واحد، هو رغبة الذكور بفرض السيطرة والهيمنة على النساء من العائلة. وفي بعض الأحيان يُمارس رجال من غير العائلة المباشرة، كالأجداد أو الأعمام أو أبنائهم، سلطتهم لحرمان امرأة من مغادرة المنزل أو منعها من حقها بممارسة حرية التنقل داخل المنطقة أو المدينة أو الدولة.

لمجرد أنهم يشتركون مع المرأة بالدمّ، يُمارس الرجال حبس المرأة.

تنضوي هذه الممارسة تحت تعريف العنف المنزلي، والمتمثل بكونه عنفاً اقتصادياً بحيث تمنع المرأة من الانخراط في المدرسة أو العمل، وعنفاً نفسياً وعاطفياً باجبارها عن الانقطاع عن هذه المرافق وكذلك عن الأصدقاء والعائلة، وبالتالي تقويض شعورها أيضاً.

الكثير من هذه الممارسات يصحبها تعنيف جسدي.

وعلى الرغم من أن العنف، وتحديداً ضدّ النساء، مدرج على رأس أجندات المنظمات الحقوقية بشكل عام والنسوية بشكل خاص، إلا أنه لا يتم اعتبار الحرمان من الخروج أو الحبس القسري نوعاً من أنواع العنف؛ علماً بأنه من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة العراقية شيوعاً، إذ يندر ألا تخبره إحداهن في العراق.

على سبيل المثال، في تقريرها المفصل عن المساواة الجندرية وتمكين النساء في العراق، لم تشر منظمة “اوكسفام” إلى الحبس القسري على أنه عنف بقدر ما اعتبرته مُحدِّداً يمنعُ النساء من المشاركة الاقتصادية، مشيرة إلى ما سمّته “إصرار” الرجل الدائم على تعقّب المرأة لمعرفة مكان وجودها، و”إصراره” على طلب اذنه لغرض الحصول على الرعاية الصحية!

تتشارك نساء كثيرات هذه الحال، والتي لا يمكن إلا اعتبارها جريمة، وإن كانت بنظر كثر في المجتمع حقاً للرجال. ولا تقتصر الجريمة على تقييد الحركة، وإنما أيضاً على تبعات هذا التقييد على النساء، إذ يسود الاعتقاد بأن منع الخروج يحصل فقط في الحالات التي تريد المرأة فيها الترفيه عن نفسها -وهذا حقها- ولكنه يمتد أيضاً إلى حالات ضرورية، ما يعني أن لحرمانها من الخروج فقدانا ماديا وحتى جسديا. لم تفلح محاولات الكثيرات تحدي هذه الحال، وبشكل يومي، سوى كبيرات السن اللواتي يُنظر إليهن على أنه “لا خوف منهن أو عليهن” بحكم العمر وترهل الجسد وضياع آثار الشباب!

تبلغ ف.أ 52 عاماً الآن، وقد عانت الحرمان من الخروج لفترة طويلة من حياتها.

ترمَّلت ف.أ في سنٍّ صغيرة، وهو ما اعتبره أهل زوجها مسوغاً لحرمانها من الخروج إلا بموافقة واضحة من أخ زوجها الأكبر الذي يسكن بعيداً عنهم، وإلا فعاقِبتها حرمانها من أطفالها.

حرمها الخروج من التقاضي بمسألة تخص ورثتها وممتلكاتها، وهكذا خسرت جزءاً من أموالها وأموال أطفالها جراء عدم قدرتها على قصد محامٍ. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد خسرت حصتها من الإرث عندما منعها أخ زوجها من الوصول إلى المحكمة لإيكال محامٍ، وجلب لها عوضاً عن ذلك محامٍ زائف إلى المنزل لتوقع وكالة له على أنها وكالة خاصة، ليتضح في ما بعد أنها وكالة عامة مُطلَقَة بالتصرف بممتلكاتها وممتلكات ابنائها لصالح أخ الزوج.

الناشطات ممنوعات من الخروج أيضاً

ينسحب هذا الحرمان من الخروج على الناشطات النسويات أيضاً، وهن المُدافعات عن حقوق النساء. فالكثيرات منهن، ورغم تسنمهن مراكز مجتمعية مهمة، إلا أنهن لا يستطعن السفر أو المكوث لأيام معدودة في قلب العراق بعيداً عن مناطقهن لأغراض العمل، وبالطبع لا يمكنهن مغادرة البلاد دون سلسلة معقدة من الموافقات والضمانات والتبريرات لرجال العائلة.

إزاء هذا الواقع، يجب التساؤل عن جدوى العمل النسوي حول التمكين وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وتعزيز الديمقراطية وإشراك النساء في حملات التماسك المجتمعي، وغيرها من نشاطات منظمات المجتمع المدني، في وقت ممكن لمن يقمن بكل هذه الفعاليات أن يُحبسن من أي رجل في العائلة فقط لمجرد كونه رجلاً!

تجد ع.ح، وهي ناشطة نسوية، إنها محظوظة لأن أهلها وبعد عناء طويل سمحوا لها بالسفر للحصول على تدريب مع منظمة الأمم المتحدة، ولكنها اضطرت أن تمتثل لشروطهم في المكوث بغرفة الفندق وعدم مغادرتها بحلول الساعة السابعة مساءً، وأن تصوّر لهم غرفة نومها وبشكل يومي. تقول ع.ح إن العلاقة معهم لم تعد كسابق عهدها بسبب هذا الشرط لما تنطوي عليه من تشكيك وإهانة، والأكثر.. شعورها بانعدام حيلتها أمام نفسها.

أما ن.س، وهي ناشطة بيئية، فقد استحصلت حقها بالخروج بشكل تدريجي، وهذا أخذ منها سنوات طويلة وكان على مراحل ويزداد صعوبة كلما رفضت الزواج بمن يتقدمون لها. لكنها وبفضل مقاومتها وتحاورها مع العائلة بشكل هادئ وعقلاني استطاعت أن تتنقل بحرية إلى حدّ ما. بيد أنها فشلت في إدامة حيازة هذا الحق أو حماية هذا المكتسب بسبب تعليق مسيء على حسابها بفيس بوك.

غيّر هذا الحساب، الذي لا تعرف إذا كان حقيقياً أم زائفاً، لشخص معرف أم غير معرف في المجتمع، مراهقا أم ناضجا، حياتها، وجعلها تشعر بإحباط لفترة ما، إذ وجدت نفسها ترتد إلى نقطة الصفر.. لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة نشاطها المجتمعي بحدود “الممكن”، على حد تعبيرها.

عقوبة الحبس القسري

لجريمة الحبس القسري تداعيات لا تحصى على النساء جميعهن، الأمر الذي يلقي بظلاله على المجتمع برمته بطبيعة الحال. فهناك تردٍ للصحة النفسية للمرأة وتراجع صحتها الجسدية أيضا نتيجة الروتين وقلة الحركة وندرة التواصل الفعلي مع العالم الخارجي والمراقبة على التصرفات اليومية. إلى ذلك تضاف صعوبة الحصول على عمل يرضي موقعه أولياء الأمر، هذا إذا منحوا المرأة الإذن بالعمل -المشروط عادة- في المقام الأول!

لكل هذا أثرٌ سلبيّ على الحياة العائلية ونسقها وطاقتها والذي يرافق المرأة حتى في أكثر الطرق السائدة حينما تخرج من بيت أهلها إلى بيت زوجها.

وبالنسبة للفتاة، فالحرمان من الخروج قبل الزواج يعني عدم قدرتها على اختيار شريك الحياة أو حتى إمكانية التعرف عليه بشكل جيد قبل الارتباط، ما من شأنه أن يقلل من احتمالية الطلاق بسبب سوء الاختيار. وعندها يُخلق حرمانٌ من الخروج من نوع آخر، إذ وعلى الرغم من تسبب المجتمع والعائلة بتكرار حدوث الزواجات غير المتوافقة، إلا أن القانون لم يدرج أي مادة تسمح بالفكاك من زواج متهرئ.

وهذا يعني أن جريمة الحبس القسري تؤدي في نهاية المطاف إلى خلق أمهات خائفات مترددات طوال الوقت، نتيجة حالة الترقب التي كن يعشنها طوال تفاصيل يومهن حيث كانت تصرفاتهن اليومية محلّ مراقبة دائمة للتأكد من ملاءمتها للمعايير المجتمعية أو “لقبول” النساء مجتمعياً وتشربهن للمفاهيم الذكورية بالكامل. بالمحصلة، يعيد المجتمع إنتاج هياكل الهيمنة بمساهمة الأمهات أنفسهن، كحالة أم طيبة العلي التي كانت بمثابة الفخ التي اصطيدت بها الطريدة.

ثائرات بانتظار الاذن

يمنع الحبس القسري نفسه النساء من كسر دائرة التعنيف المستمر، وذلك لكونه السبب الأساسي في عدم قدرتهنّ على الجهر برفض النظام الأبوي الذكوري والخروج ضده عبر احتجاجات نسوية في الفضاء العام. فمع كل الغضب الذي تبثه النساء والفتيات في مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة مقتل إحداهن أو تعنيفها بوحشية أو التمثيل بجسدها، ورغم حنقهن على المواد القانونية التي تشرعن الميسوجينية (كراهية النساء) وتجعل منها أسلوب “تعامل” مقبولا مع النساء، إلا أن هذا الغضب لا يجد طريقه إلى الشارع.

فكيف تطلب النساء الاستئذان بالخروج ممن يثرن عليهم؟

في انتفاضة تشرين احتج عدد لا يستهان به من النساء. كانت تلك فرصتهن التاريخية التي فوتنها، إذ طالبن بمطالب وطنية بحتة كتلك التي طلبها الرجال، وتلك بغالبيتها مشروعة ما دامت تنادي بالحريات المدنية. ولكن المشكلة كانت بأنهن لم يلتفتن الى اضطهادهن المزدوج كمواطنات مرة وكإناث مرة أخرى، وهذا ما لا يشتركن به مع الرجال.

تَطلّب منهن الخروج للاحتجاج اجراءات تخفٍّ كثيرة، مثل تفادي أن يتم تصويرهن داخل ساحات التظاهر كي لا تصل الصور لأهليهن الذين يرفضون خروجهن، ووضع النظارات الشمسية وأقنعة طبية لتخفي ملامحهن من أعين من يعرفهن داخل الساحات، إلى جانب ابتكارهن حججاً متنوعة وإبداعية لإقناع الأهل من أجل مغادرة بوابة المنزل. وعندما وقفن في الساحات لم يذكرن كل هذا.. فيما تدفق الرجال بسيارتهم أو بالمواصلات أو راجلة ليكونوا في ساحات التظاهر ودون مساءلة الأهل بالغالب.

نادراً ما سجل تاريخ العراق الحديث تظاهرات احتجاجية حاشدة ترفع مطالب نسوية صرفة، ولكن نذكر منها في السنوات الأخيرة مسيرة الورد أو مسيرة شذر تشرين، والتي كانت رداً على زعيم سياسي ديني طلب الفصل بين الجنسين في تظاهرات 2019؛ وحتى هذه كانت في اطار التظاهرات العامة. أما التظاهرات أو الوقفات للمطالبة بمطالب نسوية صرفة، مثل تعديل مواد الحضانة في قانون الأحوال الشخصية للعام 1959 والمطالبة بسن قانون لتجريم العنف في العراق ورفض القانون الجعفري، فكانت لا تتناسب البتة مع الرفض الحاصل في مواقع التواصل الاجتماعي.

لدى النساء أسباب متعددة.

تقول ي.ي في معرض الحديث حول الوقفات التي خرجت عقب مقتل طيبة العلي: “ما مسموحلي اطلع راسي من باب الحوش فشلون أكدر أوصل لأماكن الوقفات.. والذهاب خلسة حيسببلي هواي مشاكل ومن المحتمل ينهي مستقبلي الدراسي”.

أما ز.أ فتقول “ما اگدر اطلع.. يعني اي مظاهرة ممنوع.. وخصوصاً الوقفات الي تخص النساء.. واي مخالفة للقوانين ممكن الحك طيبة.”

فيما قالت ر.ا “بمدينتي ما سووا وقفة حداد للاسف، وحتى لو صارت ما چان گدرت احضرها لان ما مسموحلي اطلع من البيت إلا بأذن و ما يقبلون (أهلي) اصلا اشارك بهيچ نشاطات”.

وتقول م.ا “شاركت اونلاين بكلشي لكن ابوي بالذات هددني اذا طلعت من باب البيت راح يخليني الحك طيبه بالمصير ونجبرت اكعد بالبيت بدون ماسوي شي”.

سادت حالة غضب عارمة بين الكثيرات من النساء بشأن مقتل طيبة العلي تحت ذريعة القتل غسلاً للعار، وذلك لعدة أسباب أهمها التسجيلات الصوتية التي أظهرت كيف فاوضت الضحية من أجل انتزاع حقها في حياة آمنة وبالخروج من المنزل. أرادت طيبة أن تتحرر من خطف حقيقي -هو حال حياتها- والذي تعيشه نساء أخريات أيضاً ومن سنين، لكن لم يطلق عليه أحد خطفاً أو حبساً جبرياً. تشبه طيبة والكثيرات ذلك الطائر الذي حلق حراً لفترة ما ثم ما لبث أن استدرجه من يحب إلى قفصه.

جلسات التفاوض تلك مكررة بحياتنا بشكل مهول ولمئات المرات من أجل استحصال فتات الحقوق لدى الزوج وعائلته أو لدى الأهل، فقط في محاولة لجعلهم يرون الزاوية التي نرى منها.. وهذا أشقّ أمر على أي انسان وهو يحاول توضيح الواضح وينازع من أجل أن يري “خصومه” -الذين هم أهله- المسألة من زاوية عادلة غير متحيزة وغير معبرة عن مصالح أو امتيازات طرف دون آخر.

كيف تحول الأهل بمرور الوقت إلى ثلة من السجانين يعملون بالمجان لحساب المجتمع وعلى حساب تعاسة وقهر بناتهم؟ هل بتنا نعيش في حالة قطيعة تامة معهم لدرجة عدم القدرة على الجهر برفض الانصياع لتقاليد مجتمع عفا عليها الزمن؟ هل بتنا غرباء عنهم حد أنهم قادرون على طرح فلذات أكبادهم تحت الارض في طقوس قربانية وحشية مرعبة لإرضاء الناس والحصول على نظرة استحسان؟

حشّد الجميع من أجل تظاهرات تدير ذقن السلطة إلى قضايا النساء ولو لمرة واحدة من خلال زخم الحضور على الأرض، ولكنه كان حضوراً مخجلاً لمن حشّد لتلك التظاهرات ومثير لسخرية المراهنين على ضعف الحراك النسوي في الشارع. وبين احباط الناشطات وسكوتهن الخجل بسبب تفوقهن العلمي أو العملي أو مكانتهن المجتمعية من البوح أنهن خاضعات للحبس ولا سلطة لديهن على التحرك حيث يرغبن إلا بأخذ الإذن، يظل الحبس القسري أساساً في حراكنا النسوي اليوم.. كما كان التعليم بمرحلتيه الابتدائي والعالي القضية المركزية للرعيل الأول من النسويات العراقيات في القرن الماضي. لم نتقدم بعد إلى الأمام.. ما زلنا حبيسات أزمان جاهلة.